AI時代のエンジニアに求められる2つのスキル

ばんくし氏はまず前提として、エムスリーのエンジニア文化を紹介した。

同社は、グローバルで医師の5割以上、日本国内では9割以上の医師が会員となっている医療情報プラットフォームを運営する。時価総額1兆円を超える規模でありながら、エンジニアは約100名という少数精鋭の組織だ。

同社のエンジニア文化の特徴は、技術選定の自由度がかなり高いことだ。その理由は、同社はエンジニア自身による意思決定を重視しているからだと、ばんくし氏は言う。自由度が高いことは失敗も含めて成長の機会にもなり、またチームの状況やビジネスの方向性も視野に入れた、技術選定の幅広い視野を養うことにもつながる。

また同社の事業は、医師向けからToC向けサービスまで多岐にわたり、40以上あるプロダクトを抱えている。事業ドメインによって最適な技術は異なるため、プロダクトごとにそれぞれ最適なインフラ、言語、フレームワークを選択している。

これはAIについても同様だ。あるチームはClaude CodeやClineなどを主に使い、スマホアプリの開発チームはJetBrains AIのようなIDE付属ツールを使うことを好む。バックエンドのLLMも、クラウド上のモデルを使うこともあれば、医療データのようにクラウドサービスに載せられないものを扱う場合はローカルLLMをホスティングするなど、柔軟な選択を行っているという。

続いて開発にAIを取り入れることで、エンジニアに求められるスキルにどのような変化が生じたのかと、高柴氏は問いかけた。ばんくし氏によれば、コンピュータサイエンス、設計・コーディング力、自動化といった従来の基礎スキルは、引き続きエンジニアにとって重要だという。これらの基礎スキルが充実している前提で、エンジニアはAIによる開発を学ぶ必要がある。つまり、AIスキルが加わったことで、エンジニアが学ぶべきことはさらに増えるというのだ。

具体的に学ぶ必要があるAIスキルとして、ばんくし氏は次の2点を挙げた。まず「AIの空気を掴む」ことだ。これはAIが読みやすいコードやAIが把握しやすい設計を理解することを意味する。さらに、人間はすでにボトルネックになっているという認識のもと、AIから大量に出力される成果物の品質を判断し、適切に活用する能力が求められるという。また人間にもAIにも分かりやすいドキュメントを残すコンテキストエンジニアリングも重要になる。

これらのAIネイティブ開発の前提となるスキルに加え、もう一つ重要なことは、「速度への対応力」だ。AIによって開発スタイルは大きく変わり、AIネイティブなプログラミング言語やOSが登場する未来も予測される。古い技術がAIによって瞬時に書き換えられていく過激な変化の時代では、常に新しい技術や手法にキャッチアップし続ける能力が、これまで以上に重要になると、ばんくし氏は言う。

「過去の技術的負債を捨てながら、常に前進し続けるマインドセットも重要になりそうですね」(高柴氏)

「しんどいと思いますけどね。私自身はVPoEとして、変化が加速する中でもエンジニア組織が開発しやすい環境作りに取り組んでいます」(ばんくし氏)

AI時代にも変わらないエンジニアの価値とは

それではAI時代にも変わらない、エンジニアの本質的な価値はなんだろうか。高柴氏の問いかけに対し、ばんくし氏は「家を建てる力」だと答えた。

家の完成イメージや、建材、道具があっても、職人なしでは家を建てることができない。あるいはコンテナハウスであれば専門技術がなくても家を建てられるかもしれないが、万人にとって住みやすいとは言い難い。ソフトウェア開発も同様だ。AIで簡単にソフトウェアをデプロイできる世界になっても、ユーザーに価値を届けるためには、これからもエンジニアリングのスキルが必要不可欠だと、ばんくし氏は強調する。

エンジニアにとっての「家を建てる力」は、具体的には以下の要素からなるという。まずはコンピュータサイエンス、開発スキル、プロジェクト管理といった技術的知識だ。そしてプログラマの三大美徳である「怠惰力」も重要だ。これは自動化や効率化へのあくなき追求を指す。最後に、ユーザーがどのような体験をするかまで含めてプロダクトを作り上げる「創造力」だと、ばんくし氏は言う。

エムスリーの採用プロセスで評価されるのは、まさにこのような力を兼ね備えた人材だ。ばんくし氏はこれを、「ギークでスマート」なエンジニアだと表現する。ギークであるとは、エンジニアとしてのこだわりだ。特定の言語やフレームワークへの愛、あるいはユーザーに価値を届ける上での哲学をしっかり持っていることを意味する。スマートであるとは、それらのこだわりを、開発チームやユーザーにとって最適なタイミングでの活用や、あるいはビジネスインパクトを考慮した適切な技術選定に生かせることを意味する。

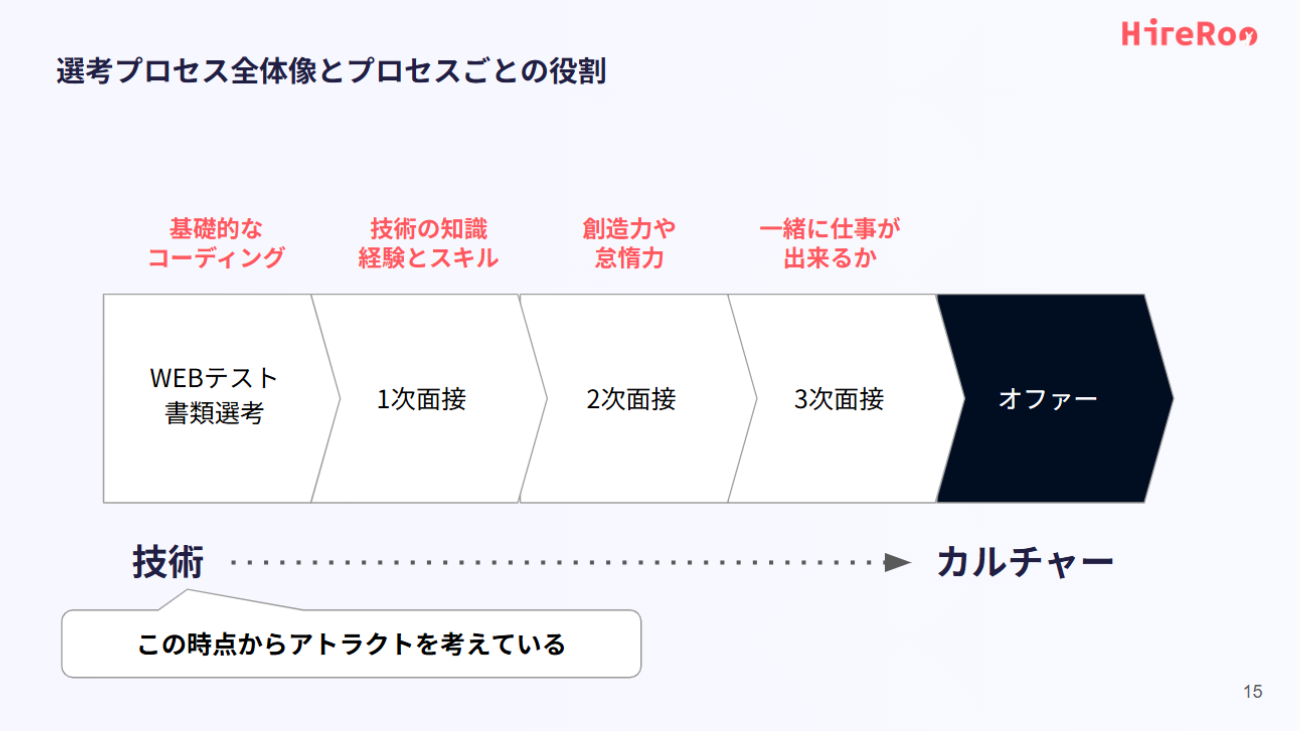

そこで高柴氏は、ばんくし氏にエムスリーの具体的な選考プロセスについて尋ねた。同社の選考プロセスは、Webテスト、一次面接、二次面接、三次面接という一般的な構成だが、それぞれのフェーズには、同社のカルチャーが色濃く現れている。

Webテストでは、スキル面接サービス「HireRoo」によるコーディングテストを行う。その際、コーディングへのAI利用も許可しているのが、同社の試験のユニークな点だ。一次面接では、自分が書いたコードを説明してもらい、エンジニアとしての知識や技術的理解を測る。二次面接では、プログラミングを始めたきっかけや、どのような開発プロジェクトに参加してきたかなど、候補者のエンジニア人生を振り返ってもらう。最後に三次面接で、プロダクトマネージャーとの面接となり、候補者とチームとして仕事ができるかどうか測る。

「AI使用を許可することで、時代の変化に対応する力があるかも見ています。またAI使用の許可も含め、これらのプロセスすべてを、アトラクト(候補者の入社意欲を高める工夫)を意識して設計しているのも、エムスリーの採用の特徴です」(ばんくし氏)

エムスリー流「ギークでスマート」なエンジニア人材の見極め方

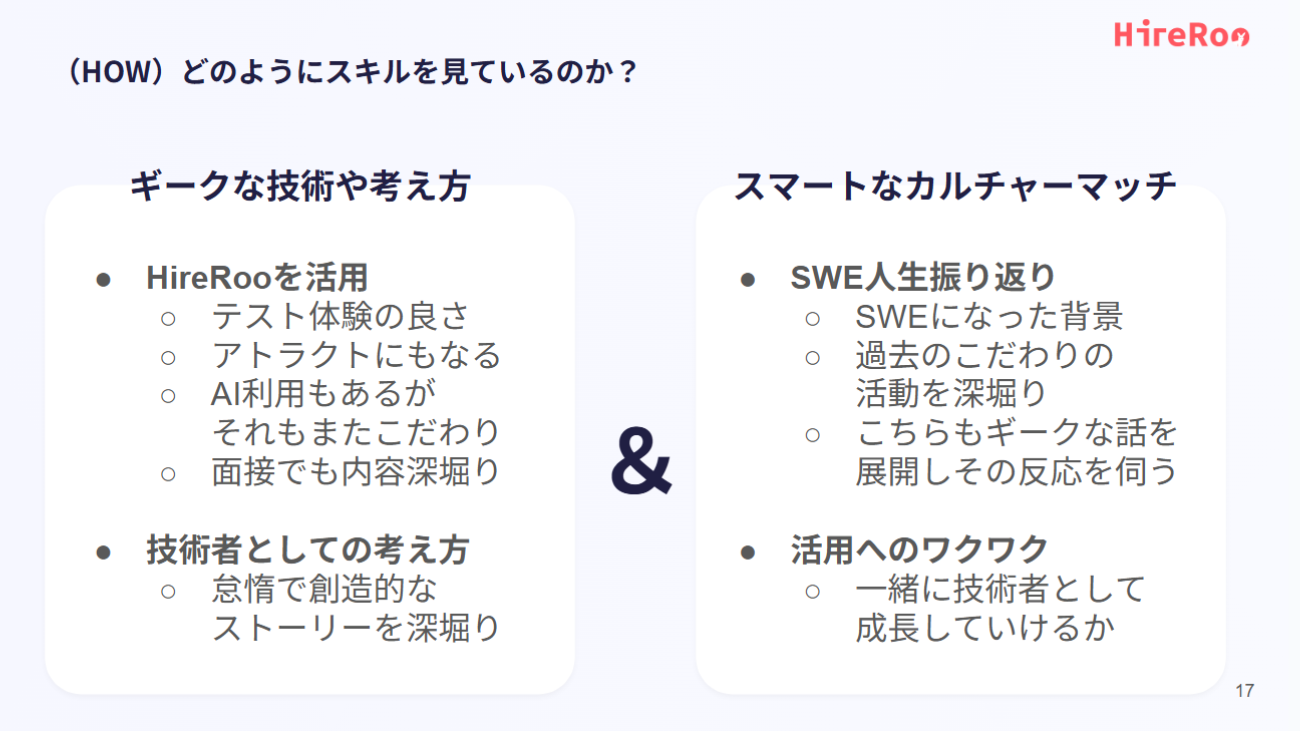

それでは、この選考プロセスを通して、エムスリーはどのように候補者を評価しているのだろうか。高柴氏が、ばんくし氏に尋ねた。

まずWebテストと一次面接では、コードの品質や理解度、技術的判断力など、エンジニアとしての技術的基礎が問われる。例えばコーディングテストの結果を見れば、どんな書き方を選ぶか、計算量を気にして書いているかなど、候補者の技術的なこだわりが分かると、ばんくし氏は言う。その際、HireRooの機能が大いに役立っているという。

「HireRooの良さは、コーディングの可読性や、動作速度など、候補者が書いたコードの品質を可視化してくれることです。またコーディング中の動画も見られるので、どういう考え方でコードを書いたのかも見えますし、それを一次面接で深掘りすることもできます」(ばんくし氏)

二次面接で問われるのは、候補者が辿ってきた、エンジニアとしての生き方そのものだ。これまでのソフトウェア開発におけるキャリアを深掘りし、何にワクワクし、何にこだわり、どのような成功や失敗があったのかを掘り下げる。ここで見るのは、エンジニアとしての創造力や怠惰力、そしてカルチャーフィットだ。特に重要な点は、技術で一緒に盛り上がれるかどうかだと、ばんくし氏は言う。例えば、新しい技術が登場した時に、プロダクトに取り入れるべきかどうかは、その都度判断しなければならない。ここでエンジニアに求められるのは、ユーザー体験の向上やビジネスインパクトを生み出すために、技術的選択肢としての正解は何か、常に考え続ける姿勢だ。

「技術的こだわりについての会話や、自分が成長したと感じた瞬間についての質問を通して、技術的探索を諦めない人かどうか見極めるようにしています」(ばんくし氏)

セッションの最後に、AI時代を生きるエンジニアの展望についてばんくし氏は「人同士のコミュニケーションや、コンピューターの知識など、エンジニアの基礎スキルを今後も大切にしつつ、なおかつAIの活用法を開拓していかなければならないので、仕事の難易度は上がる。そこで、自社のAI活用法を発信しつつ、他社の事例を積極的に学ぶ必要がある」と語り、講演を終えた。

AI時代のエンジニア採用に悩む方へ!

「面接では好印象だったのに、入社後にスキルが足りなかった……」「AIのリテラシーはどのように見極めるべきなのか……」

そんな採用におけるお悩みをお持ちの企業様必見!「HireRoo Skill Interview」は、スキル面接を通じてエンジニアの実力を見極める採用支援サービスです。

実務に近い課題を用いて、候補者の技術力や思考プロセスを可視化。面接官の評価も標準化され、誰が見ても納得できる採用判断が可能になります。エンジニア採用プロセスを改善したい方は、公式サイトから資料請求を!