アメリカ中心に沸き起こる「SaaS is Dead」の正体

「SaaS is Dead」を合言葉に、SaaSビジネスに問題提起がなされている。背景にはこれまでのシートベースのビジネスモデルでは限界が来ているという懸念がある。特にアメリカではSaaSが広範に普及したものの、人口や企業のIT投資総額では上限に達しつつあり、シート数を増やす形で売上を拡大するのは難しいという見方がある。

直近の話題はAIエージェントだ。あらかじめ収集したデータと人間との対話を通じて、目的を理解して何らかのタスクを自律的にこなすものが登場し、多くの変化が生まれている。開発者としては開発コストの削減や開発スピードの加速が期待できる一方、AIエージェントがあれば「SaaSを利用せずとも」という発想もよぎる。SaaS利用者の立場としても、AIエージェントはログインせずに対話である程度の業務が遂行可能となる。そうした変化も「SaaS is Dead」論を補強することにつながっているのだ。

アンチパターン 小笹氏は「ここは慎重になるべき」と警笛を鳴らす。昨今のAI活用は先述したようなメリットがある一方、価値のない機能ばかりを次々と作ってしまう罠(ビルドトラップ)に陥りやすくなる。また生成AIの恩恵は(プロダクト全体の10〜15%に満たない)開発フェーズに集中しており、運用軽視のプロダクト肥大化にもつながりかねない。小笹氏は「開発者に問われるのは『何を作るか』以上に『何を作らないか』の判断」と強調する。

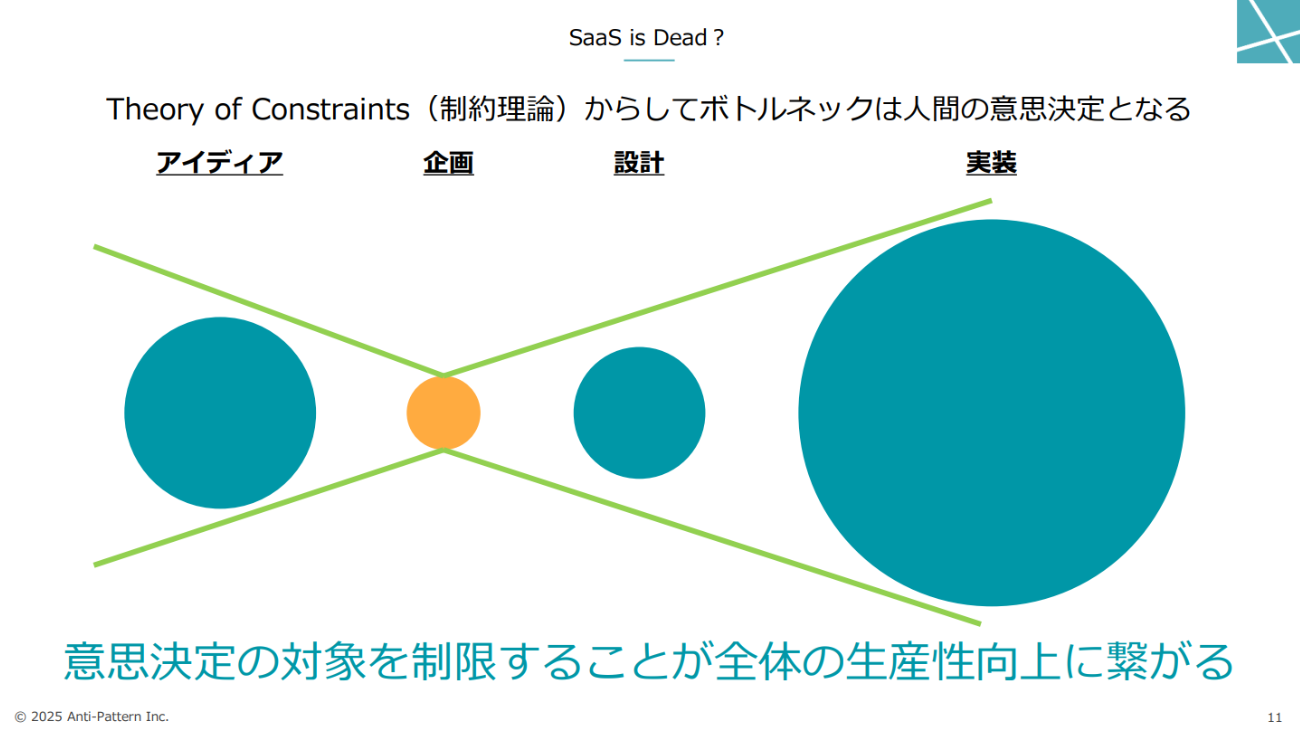

実装スピードは高まり、アイデアも膨らんでくるなか、いまボトルネックは人間の意思決定になってきている。そのため意思決定の対象を制限することが全体の生産性向上につながる。逆に「AIがあるから自前で作ってしまおう」とすると意思決定の対象を広げることになるため、全体の生産性向上につながらないというリスクもある。