本記事は『「分かった!」と思わせる説明の技術 知識ゼロの相手にも伝わるようになる本』の「第3章 説明を始める前に考えるべきこと」から抜粋したものです。掲載にあたって編集しています。

非専門家に説明するときの心構え

専門的なことを非専門家に説明するとき、絶対に持つべき心構えがあります。

それを受け入れるのは簡単ではありません。あなたが自分の専門分野と真摯に向き合っていればいるほど、抵抗を感じるはずです。

しかし、受け入れないと、あなたの説明は非専門家に通じません。非専門家に分かりやすく説明する上で絶対に必要です。

そんな大事な心構えを解説します。

ちなみに、先にネタバレしておくと、その心構えは「正確な説明は諦める」です。

説明が分かりやすい人が説明前に考えている3つのこと

説明する前に3つのことを考えよう

あなたは説明の前に3つのことを考える必要があります。それは、

- 何を伝えるか

- どう伝えるか

- いつ伝えるか

です。

(1)何を伝えるか

「何を伝えるか」は伝える情報の取捨選択です。「これは伝える。これは伝えない」を決める必要があります。

ここでのポイントは「聞き手にとって必要な情報か?」です。

常に聞き手目線で考えてあげてください。

伝える情報の量が多くなるほど、理解するために、たくさん脳みそを使うことになるでしょう。聞き手の脳みそは疲れます。

分かりやすい説明は聞き手の負担が少ない説明です。伝えるべきことはしっかり伝えた上で、できるだけ伝える情報の量を減らしてあげてください。

(2)どう伝えるか

「どう伝えるか」は伝え方です。「どのような表現にしたら分かりやすいかな?」を考える必要があります。

ポイントは「聞き手にとって分かりやすそうな表現」を選ぶことです。あなたが知っている表現を聞き手も知っているとは限りません。常に相手を見てあげてくださいね。

(3)いつ伝えるか

「いつ伝えるか」は伝えるタイミングです。「今、相手は説明を聞ける状態かな?」を考える必要があります。

どれだけ伝える情報を選んで、どれだけ伝え方を工夫しても、伝えるタイミングを間違えたら伝わりません。どれだけ素晴らしい説明だったとしても、トイレに行きたくて仕方がないときにされたら、頭に入ってきませんよね。

伝えるタイミングは、とても大事です。

相手は「知らない」状態だと理解する

あなたは「知っている」状態、相手は「知らない」状態

説明において、話し手であるあなたは、説明する内容を知っています。聞き手である相手は、その内容を知りません。当たり前ですね。説明という行為は、知っている人が知らない人に対してするものです。

私もそうですが、人というのは、自分ができることは簡単だと思いがちです。

あなたがこれから説明する内容は、あなたにとって簡単なことになっているでしょう。

相手にとっては違います。初めて見聞きする内容です。難しい内容かもしれません。

それを踏まえて、あなたが、今から説明しようとしている内容を初めて知ったときのことを思い出してみてください。

どのような状況で、その情報を受け取りましたか?

どれくらいの量の情報を一度に受け取りましたか?

どれくらいの時間をかけて、その内容を咀嚼しましたか?

あなたがこれからする説明は、かつての自分が受けた説明と比べて、親切な説明になっているでしょうか。なっていないとしたら、その説明には改善の余地があります。「自分が受けた説明」をお手本にすれば、もっと良い説明になるはずです。

自分が受けた説明と比べて同等以上に親切な説明になっているのであれば、素晴らしいです。次のステップに進みましょう。

もしかしたら、目の前にいる相手は、あなたより理解力が劣る人かもしれません。

相手に寄り添ってあげてください。

「正確な説明」は諦める

「難しいこと」の説明において「簡単」と「正確」は両立できない

あなたに残念な真実をお伝えします。

「難しいこと」を簡単かつ正確に説明する方法はありません。

「賢い人は難しいことを簡単に説明できる」という言い回しがあります。これを「賢い人は難しいことを簡単『かつ正確』に説明できる」と捉えている人も多いのではないでしょうか。

それは幻想です。「難しいこと」を「簡単」に説明するのは可能ですが「簡単かつ正確」に説明するのは不可能です。

ちょっと考えてみてください。あなたは、簡単かつ正確に説明できる物事を「難しい」と評価しますか?

きっと、しませんよね。簡単かつ正確に説明できるのであれば、その物事は「難しいこと」では、ありません。「簡単なこと」です。

「難しいこと」は、簡単かつ正確には説明できないからこそ「難しいこと」なのです。

だから、まずは諦めてください。「簡単」か「正確」のどちらかを犠牲にする覚悟を持ってください。「難しいこと」の説明において「簡単」と「正確」は両立できません。

その上で、分かりやすい説明をしたいのであれば、諦めるのは「正確」の方です。

分かりやすくするために「正確な説明」を諦める

実際のところ、専門家同士の会話であれば「正確だけど難しい」説明の方が分かりやすいことも少なくありません。横文字や専門用語を使った説明の方が、聞き手の負担が少ないからです。相手が同業者であれば、説明を理解するために必要な前提知識を、ある程度は持っています。そのような状況であれば、専門用語を使った方が端的に分かりやすく説明できます。

ただし、それは、あくまで聞き手が専門家の場合です。非専門家相手の説明となると、話は変わってきます。非専門家に対して「正確だけど難しい」説明をすると「ごちゃごちゃ言っているけど、よく分からん!」と思われるのがオチです。聞き手が非専門家の場合は「簡単」に説明することが求められます。

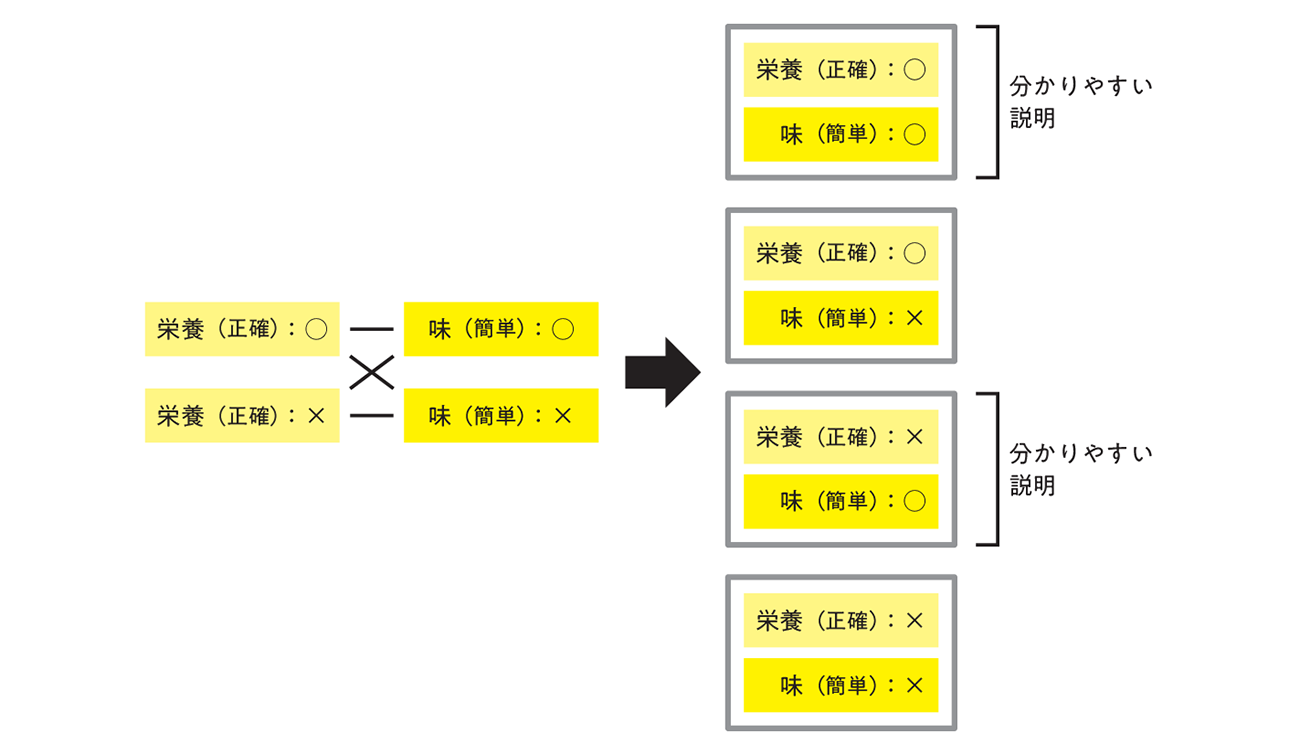

あくまでイメージの話ですが、私は、正確な説明を「栄養のある食べ物」と捉えています。簡単な説明は「美味しい食べ物」です。

一番良いのは「栄養があって美味しい物(正確で簡単な説明)」を提供することです。

しかし、残念ながら「栄養があるけど、あまり美味しくない物(正確だけど難しい説明)」と「あまり栄養がないけど、美味しい物(不正確だけど簡単な説明)」しかありませんでした。その場合、あなただったら、どちらを提供しますか?

どちらを提供するかは、その人の考え方次第でしょう。絶対の正解は、ありません。

ただし、非専門家から「分かりやすい説明ができる人」と評価されるのは「あまり栄養がないけど、美味しい物(不正確だけど簡単な説明)」を提供した方です。

なぜなら、非専門家は「美味しくない(難しい)」に耐性がないことが多いからです。いくら栄養があっても、美味しくない物は食べたがりません。

そのため、私が非専門家に説明するときは「あまり栄養がないけど、美味しい物(不正確だけど簡単な説明)」を提供します。「栄養があるけど、あまり美味しくない物(正確だけど難しい説明)」は、そもそも食べてもらえないことが多いからです。何も食べずに餓死してしまうくらいなら、栄養が少なくても何かしら口にした方がマシでしょ、と考えています。

非専門家に専門的なことを説明するときは「簡単」に説明することが求められます。

「難しいこと」の説明において「簡単」と「正確」は両立できません。

非専門家に分かりやすく説明したいのであれば「簡単」を得るために「正確」を諦める必要があります。

「正確な説明」を諦めるのが嫌なあなたへ

本書では、以降「非専門家に分かりやすく説明したいなら『正確な説明』は諦めてね」という論調で話が進みます。この考えを受け入れ難い人もいるはずです。おそらく「ウソを教えて、非専門家を騙せ」と言っているように聞こえるからでしょう。

そのように感じる人は、説明しようとしている内容を細分化して、細分化した内容を、それぞれ「初級編」「中級編」「上級編」に分類してみてください。おそらく「初級編」に分類される内容は基礎的な内容や概要の説明になりますよね。「中級編」「上級編」と進むにつれて、より詳細な内容になり、より複雑な内容になるはずです。

その上で、非専門家に説明するときは「初級編」に分類された情報のみ伝えてください。

「中級編」と「上級編」に分類された情報は捨ててしまいましょう。

それで「『正確な説明』は諦める」は達成です。

「『正確な説明』は諦めてね」の真意は「伝える情報の量を減らそう」です。

正確に説明しようとすると、あれもこれも伝えたくなります。

それは非専門家にとっては、ありがた迷惑です。いろいろ言われても咀嚼できません。

話し手の「言うべきことは言った」という自己満足だけが残ります。

それでは分かりやすい説明は、できません。そこで、伝える情報の量を減らすために持つべき心構えとして「『正確な説明』は諦める」を提案しています。