AI時代の羅針盤となる「プロダクトエンジニア」という考え方

近年、特に生成AIの進化に伴い、ソフトウェア開発におけるエンジニアの役割は大きな変革期を迎えている。このような時代背景のなかで、改めてその重要性が注目されているのがプロダクトエンジニアという概念だと、内山氏は言う。

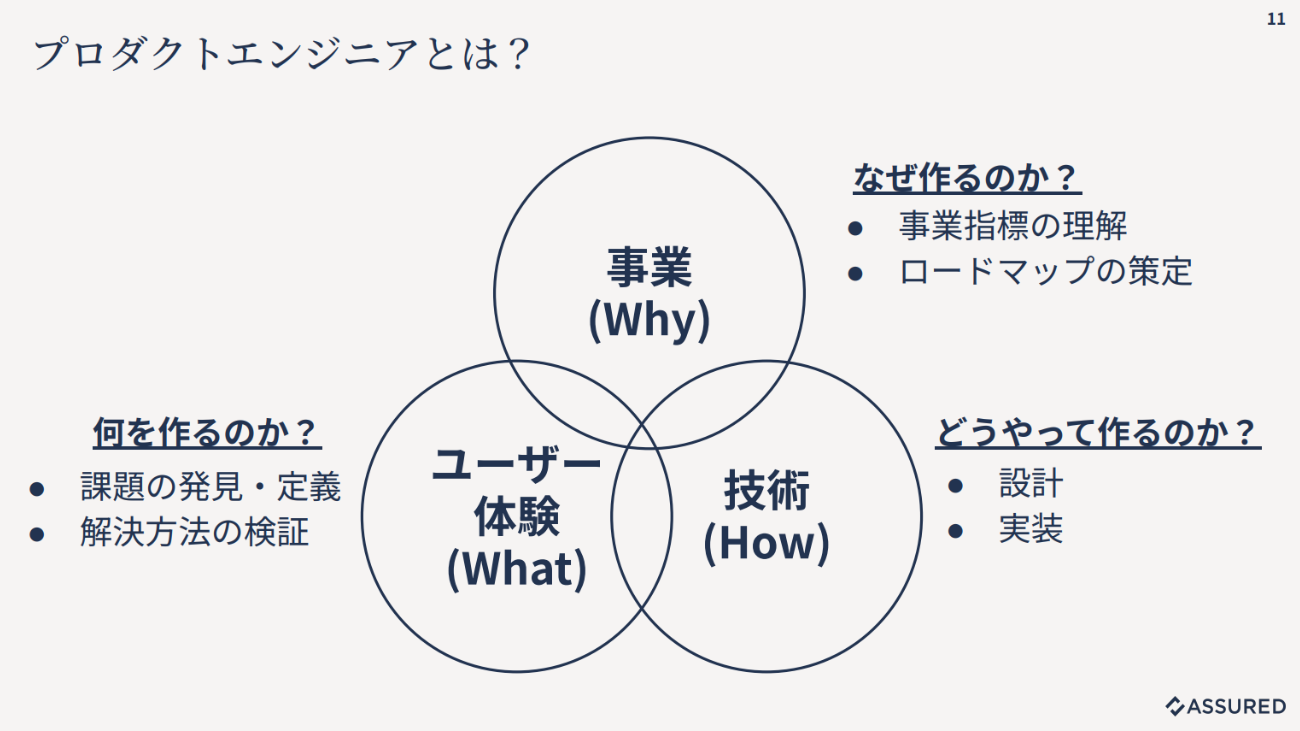

プロダクトエンジニアの概念は、3つの要素から成る。第一に、エンジニアとしての基盤であり、どう作るか(How)、つまり設計や実装のための「技術」だ。第二に、なぜ作るのか(Why)に関わる「事業」だ。これは、なぜやるのか、いつやるのかという事業指標への理解やロードマップ策定への関与が求められることを意味する。そして第三に、何を作るのか(What)を決める「ユーザー体験」。ユーザーの課題を発見し、解決方法を模索する視点だ。

プロダクトエンジニアには、フルスタックエンジニアと同様、広範な知識が必要とされる。フルスタックエンジニアがフロントエンドからインフラまで、プロダクト開発に必要な技術全般(How)を網羅するのに対し、プロダクトエンジニアは、その技術力を核としながら、さらに事業(Why)やユーザー体験(What)といった非技術領域にまで越境していく点に特徴がある。

技術・事業・ユーザー体験の3要素は、相互に強く依存し合っている。例えば、どれほど優れた技術を用いて素晴らしいプロダクトを開発しても、事業として成立しなければ存続できない。また、ユーザーに実際に利用されなければ事業は成長せず、事業が持つリソースによって採用すべき最適な技術も変化する。内山氏は「技術・事業・ユーザー体験の3要素は、エンジニアにとって常に重要だった。プロダクトエンジニアという概念は、3要素を越境して開発を行う重要性を、改めて明確にしたものだ」と、その意義を強調する。

それでは、なぜ今プロダクトエンジニアを重視しているのか。内山氏はその理由として、生成AIやAIエージェントの登場を挙げる。かつては人間が主体でAIが補助するという関係性だったコード作成は、今やAIが主導する形へと変化しつつある。AIがコードを書く作業を代替しつつある今、人間は「なぜ作るのか」「何を作るのか」といった、より上流の問いに時間を割くべきだと内山氏は言う。