約30年の間、多様なニーズに応えてきた「COMPANY」

Works Human Intelligence(WHI)は、大手企業および公共公益法人向けに統合人事システム「COMPANY」の開発・販売・サポートをはじめ、HR関連サービスを提供している。

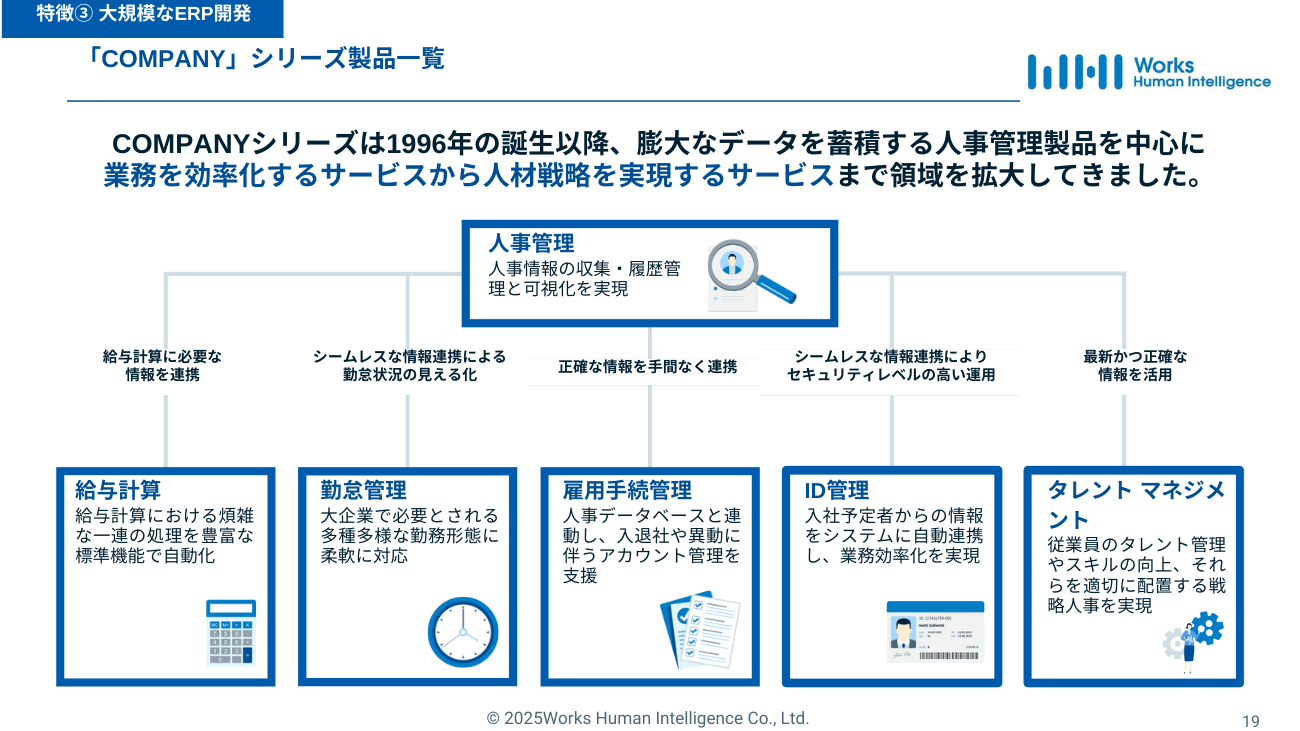

「COMPANY」は1996年に誕生した大手法人向けの統合人事システムであり、現在は国内約1,200法人グループに導入され、540万人以上の人事データを管理している。入社から退職までの人事労務を網羅しており、人事管理、給与計算、勤怠管理、タレントマネジメント、雇用手続管理、ID管理といった広範な業務領域に対応するラインナップをそろえている。

納谷氏は「Technical Executive of COMPANY給与」として、給与業務プロダクトの開発責任者を務めている。加えて、2年前から全社規模での不要機能削減を推進する役割も担っている。納谷氏は「『COMPANY』には約30年の歴史があり、機能も非常に豊富です。しかし、時代やお客様のニーズの変化に伴い、使われなくなる機能も少なくありません。そのため、お客様に製品を適正にお使いいただけるよう、機能を都度見直す取り組みをしています。保守や機能追加が主流の中で、不要機能の削減は珍しい取り組みだと感じており、それを全社的に推進する立場自体も、非常に珍しい役割だと思います」と話す。

「COMPANY」は幅広い人事領域をカバーしており、業務網羅性の高さを製品コンセプトとして掲げ、大企業に特化したシステムとして提供している。その背景には、企業ごとに業務内容や運用方法が異なるという事情がある。例えば採用業務においても、企業内の部門ごとに運用が大きく異なるケースがあるため、各部門固有のニーズに対応できるよう、機能を拡充してきた。

最近話題となった定額減税では、非常に多岐にわたる機能への対応が求められた。申告情報の大規模なデータ一括反映や一覧表示、ファイル入出力、複数給与の並列計算による減税処理に加え、グループ内異動への対応、日払い・週払いの減税計算、海外赴任者に対するみなし所得税の算出と減税処理などが含まれる。いずれも制度対応の範囲を超えた複雑な要件であり、高い柔軟性と拡張性が求められた。

また長い歴史を持つプロダクトであるため、バージョンによる違いもある。「COMPANY」の最新バージョンであるVer.8は2019年に提供開始されたクラウドサービスだ。UIはWebブラウザが基本だが、一部顧客は過去バージョンから継続してWindows.exeのUIを使用している。一方、「COMPANY」Ver.7(2013年提供開始)とVer.6(2011年提供開始)は、顧客管理のサーバーに構築され、主にWindows.exeを利用している。これらは2027年10月にはサポート終了が予定されているため、Ver.8への移行が求められている。

なお、「COMPANY」は、Ver.6・7・8ともに基本的に3カ月に1回の定期リリースを行っている。定額減税のような法改正やイレギュラーな対応が必要な場合には、緊急リリースを行うこともある。デプロイについては、個社ごとにデータベースやWebサーバーを持つため、そのタイミングは担当コンサルタントと顧客が相談して決定している。最新バージョンがリリースされても、環境や制約条件によってすぐに適用できないケースが多く、年1回しかデプロイしない顧客も少なくないといった状況だ。

経営幹部まで巻き込み、機能廃止を決めた理由

「COMPANY」Ver.8系のコードは約7,000万行に及び、30年にわたり大手法人グループの人事労務業務を幅広くサポートしてきたことを示している。WHIの約600名のエンジニアが開発・保守を担う中、納谷氏はコードの最適化と保守性向上を重要課題と位置づけている。利用状況を踏まえた機能の見直しを進め、将来の拡張性確保と顧客価値の最大化に努めている。

利用の少ない機能を廃止するには、まず利用状況を把握することが不可欠だ。Ver.8はクラウドサービスであり、一定の応答性を満たせば製品開発者が随時データを取得できる。しかし、Ver.7以下は大半が顧客のネットワーク内に構築されており、外部と通信しないという意味で、利用状況を十分に把握できていない。 利用状況を取得するには、全ユーザーに個別確認するしかない。

顧客対応はサポートセンターと担当コンサルタントが担っているが、膨大な機能群ゆえ、どの機能を実際に使用しているかをすべて完璧に把握することは困難である。特に何千人、何万人規模の大手法人グループでは、顧客側でも各機能の利用状況を完全に把握している担当者はほとんど存在しない。これが機能廃止を進めるうえでの大きな課題となっている。

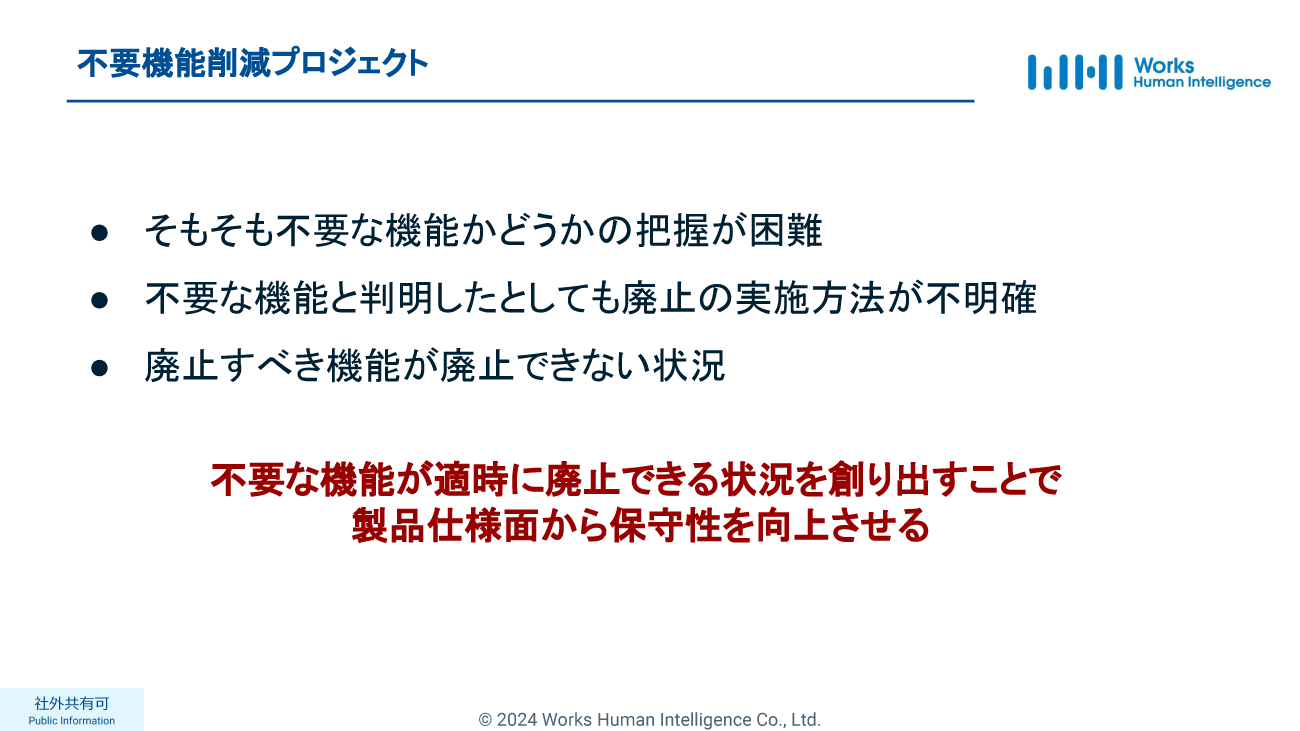

そこでWHIは2023年1月から、不要機能の削減を含む「開発力向上プロジェクト(DIP)」を開始した。CTOや経営幹部がオーナーを務める全社的な取り組みとして進められ、開発部門に加え、フロント部門の代表者も参画している。不要機能の削減が会社全体の重要な課題であることを共有しながら進行している。現状にそぐわなくなった機能を適時に廃止できる体制を構築し、製品仕様の面から保守性を向上させることを目指した。

2023年4月から、Ver.7以下の全ユーザーの利用状況データ取得が始まった。しかし、データの取得は社内の営業やコンサルタントだけではなく、顧客側にも対応を依頼しなければならない。

そこで、データ取得作業を効率化するため、利用状況収集用のSQLを募集し、データ収集の仕組みを整備した。当初はデータ取得に課題も多く、期限が大幅に遅れたものの、2024年5月にようやくすべてのデータが集まった。これにより、エンジニアや開発者がデータを分析できるサービスを整え、具体的な分析作業が可能になった。

機能の利用状況把握と廃止を進めるポイント

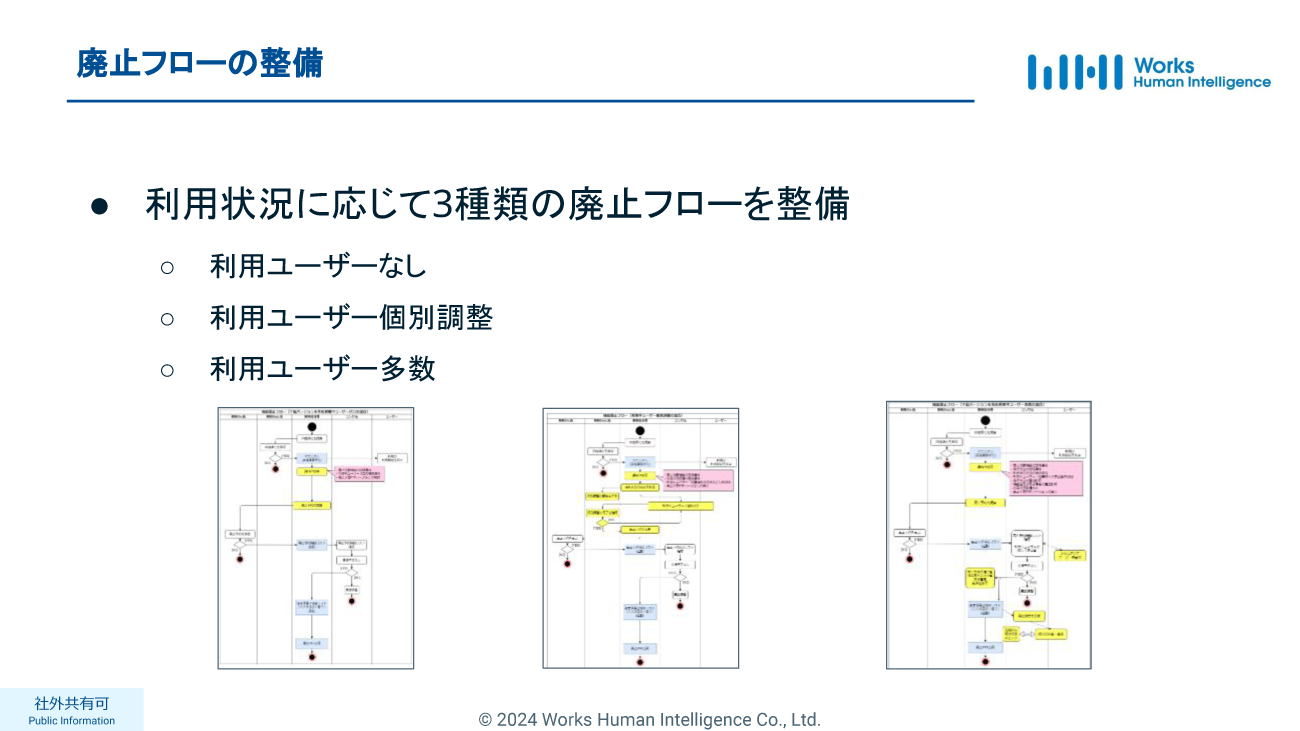

データ収集のあとは、廃止フローの整備を行った。「利用ユーザーなし」「利用ユーザー個別調整」「利用ユーザー多数」と利用状況に応じて3つのパターンを設定した。そのために利用マニュアルでの告知や廃止フローの選定、フロント部門との共有、廃止可否の議論期間の設定、顧客への確認などを実施した。利用の少ない機能を把握したら、2024年6月には廃止対象機能第一弾として約50件を選定し、7月には社内合意を得て、10月から顧客に告知しながら順次廃止をしている。

納谷氏は、廃止対象となる機能のいくつかを例示した。まず、利用がほとんど見られなかった「随時払い日払い勤怠遡及計算」という機能である。これは日払い給与計算で発生した支給額の誤りを修正するためのもので、所得税計算の特別処理も含む非常に複雑な機能だった。税制改正ごとに対応が求められ、負担は大きかったものの、調査の結果、利用者は非常に少数であることが確認され、廃止が決定した。

海外出張に必要な手続き情報を管理する機能は、利用者がわずか3社と判断され、廃止が進められた。この判断は「1年間利用がなければ使われていない」とする調査基準に基づいていたため、新型コロナウイルスによる海外出張制限の影響が考慮されていなかった。

その結果、実際には11社が利用していることが判明し、一部の顧客からは「再開しようと思っていたのに廃止されるのは困る」との指摘を受けた。最終的にはリカバリーに成功したものの、納谷氏は「わずかな認識のずれが問題につながる。判定条件については慎重に判断すべきだと痛感した。廃止の意義を関係者に十分に理解してもらわなければならないと思った」と語っている。

この反省を踏まえ、機能廃止に関わる判定基準については、第三者の視点によるチェックを行って偏りのない判断基準を設けたうえで、利用ユーザーの把握においては初期段階でできるだけ広く候補を拾い上げ、必要に応じて個別に確認・除外していく方針を基本とした。

また、2027年のクラウド移行完了後は、より精緻でリアルタイムな利用状況の把握が可能になるため、それに合わせて判定基準自体も慎重かつ柔軟なものへと見直していく予定だ。

さらに、Windows.exe UIの廃止にも取り組んでいるが、利用者が多いため慎重に進めている。まず、Windows.exeファイル画面利用開始を原則禁止、必要な場合は利用状況を一覧化する仕組みを整備した。その後、利用状況を監視し、使われていないUIを段階的に廃止する計画を立てた。最終的に2025年4月のリリースで廃止を予定している。

不要な機能の廃止に関わらず、提供サービスの利用状況の追跡・把握は必要だ。その成功には地道な準備と調整が欠かせず、社内や顧客の理解も重要となる。特に「COMPANY」のような歴史もあり、ユーザー数も多い製品では、わずかな誤りでも大きな問題につながるため、慎重な対応が求められる。

納谷氏は、現状にそぐわない機能の廃止をリードする立場として、「廃止できるものは廃止できるようにするべき」という強い意志を持って取り組んでいる。最後に、「関係者との調整業務が中心となり、正直エンジニアらしい仕事ができていないと感じることもあるが、自分は調整業務も楽しんで取り組めるタイプである。機能廃止などを進めるには、各所との調整を喜んで行う人がいなければ、なかなか前に進まないのではないかと感じている」と、このポジションの重要性を語った。