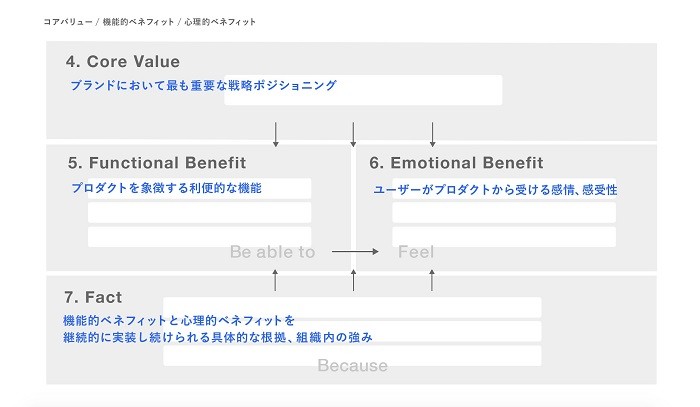

5.機能的ベネフィットと6.心理的ベネフィット

プロダクトの屋台骨として、プロダクトを象徴する利便的な機能として提供でき(Be able to)、そしてもっとも強く感じることができる価値を「機能的ベネフィット(Functional Benefit)」と言います。ユーザーはこの機能的ベネフィットを通して、ミッション実現に直結する手段や強みなどを感じることができます。

また、その機能的ベネフィットを通じて、心地よさや嬉しさ、誇らしさといった、ユーザーが感じるポジティブな感情(Feel)を抽出した価値を「心理的ベネフィット(Emotional Benefit)」と呼びます。ここでの重要なポイントは、利便性を超えた独自のこだわりや他社を追随しない機能が、ユーザーからこの上ない魅力として受け入れられているか、を意識することです。

またどうしても、ブランドの独自性を強め強固なポジションを作るのは物理的に提供する機能であると捉えがちですが、感情こそユーザーがプロダクトに求める本能的な価値であり、継続的に利用したいと感じる源泉になるのです。

ハーレーダビッドソンのバイクで例えてみましょう。

「バイク」という乗り物の一般的な機能的ベネフィットは、燃費が良い、短時間で移動できる、維持費がかからないことなどでしょう。利便性を追求した場合、そもそも大型バイク自体、選択肢に入りづらいなかでもハーレーダビッドソンは、効率を重視するのではなく、心理的ベネフィットである「個人の趣味として走る楽しさ」で突き抜けたプロダクトづくりを行っています。

売上の規模より、機能のコアである“走り”の楽しさにこだわり、エンジン音や重厚な車体、そして滑らかで安定した乗り心地を追求しています。ハーレーダビッドソンの唯一無二の存在と個性から一度はその高揚感を味わいたいと思う方もいるのではないでしょうか。

あらためて、ハーレーダビッドソンというプロダクトを機能的ベネフィット(Be able to)と心理的ベネフィット(Feel)に分別し考えてみると、下記のふたつを機能的ベネフィットとして挙げることができそうです。

製品コアの中核機能

1.大型2輪バイクに乗ることで“趣味として走る楽しみ”を提供すること

※楽しみかたとして、アメリカの荒野を想起させるようなブランドアイコンから醸成される世界観、肉厚で重厚感のあるデザインフォルムと深いエンジン音、ハーレーダビッドソンに似合う服装などが考えられる。

2.グローバル会員の一員として、ハーレーダビッドソン主催のイベントに参加できること

それでは、これらふたつの機能メリットから得られるユーザーの心理的ベネフィットは何か。私は下記の5つが挙げられるのではないかと考えています。

- A:(1の「走る“楽しみ”」を実感することで)非日常の堪能できない深い満足感

- B:(1の「走る“楽しみ”」を実感することで)バイクにまたがり、乗りこなす高揚感

- C:(1の「走る“楽しみ”」を実感することで)多様な“楽しみ”から得られる満足感

- D:(ハーレーダビッドソンに乗ることで)たくましい存在として認められる喜び

- E:(2の「会員特典」として)同じ価値観をもった仲間との交流

ABCで挙げた走る楽しさを起点としたポジティブな感情だけでなく、Dのようなブランドを身に着けることが自己表現につながることで得られる感情もとあるのではないでしょうか。

4.コアバリュー

順番が前後しましたが、続いては「4.コアバリュー」についてです。

コアバリューとは、プロダクトのさまざまなベネフィットを通じてプロダクトをグロースし続けるうえで、他社との差別化を作り、ブランド独自のマーケットポジションを確立するための中核的な価値です。機能的ベネフィットや心理的ベネフィットによって、プロダクトが持続的に価値を提供し続ける際の潤滑油とも言えるでしょう。

前回の記事で少し触れたスターバックスでは、コアバリューと近い位置付けで“サードプレイス”という戦略ワードをおいています。家でも職場でもない、第三の心地よい空間を創出することが、おいしいコーヒーを提供する際のポイントであり、それが事業成長やユーザーのWTP(ユーザーが対価を払う意思)につながったと考えられます。

また、先ほど例に挙げたハーレーダビッドソンでは、単にオートバイの売上を追うのではなく、バイクのオーナーが集うコミュニティを組織し、オーナー同士が独自の楽しみかたを共有し、活動を広げる場であることを重視しています。そのなかから考えだされた“オーナーコミュニティ体験”の事業化が、熱狂的なコアファンの獲得と独自の文化づくりに寄与し、コアバリューになっていたのだと考えられます。

もしコアバリューのようなプロダクト独自の差別化戦略がなければ、ここまでブランドのイメージが広がることもインパクトを与えることもなく、事業は縮小していたかもしれません。

ミッションを実践するために、プロジェクトメンバー間でプロダクトのコアとなる強みを考える機会をもつことは、ブランド設計だけでなく事業戦略においても重要です。

プロダクトの意思決定と成功体験の関係性を振り返り分析することで、プロダクトを拡張し、かつ事業を成長させる気付きを得る場所にもなるでしょう。事業全体を俯瞰しているプロダクトオーナーを中心に明文化してみてはいかがでしょうか。

7.ファクト

コアバリュー、機能的ベネフィット、心理的ベネフィットなど、3つの価値を維持し提供している事実に対して、その内部要因となる組織基盤を把握する項目がファクトです。

4〜6の価値観が、ただの理想で終わらず、組織体制の強みやユーザーインサイトを把握する仕組み、問題発生時にすぐ対処できるシステムになっているかなどを検証します。SWOT分析に近いフレームを用いサービス価値の再現性を確認してみると、組織の課題や今後補うべき部分など、MVVに合った組織基盤を確認することができるはずです。