「私のチームは何を目指しているんだっけ?」──マトリクス型組織で生まれた連携不足

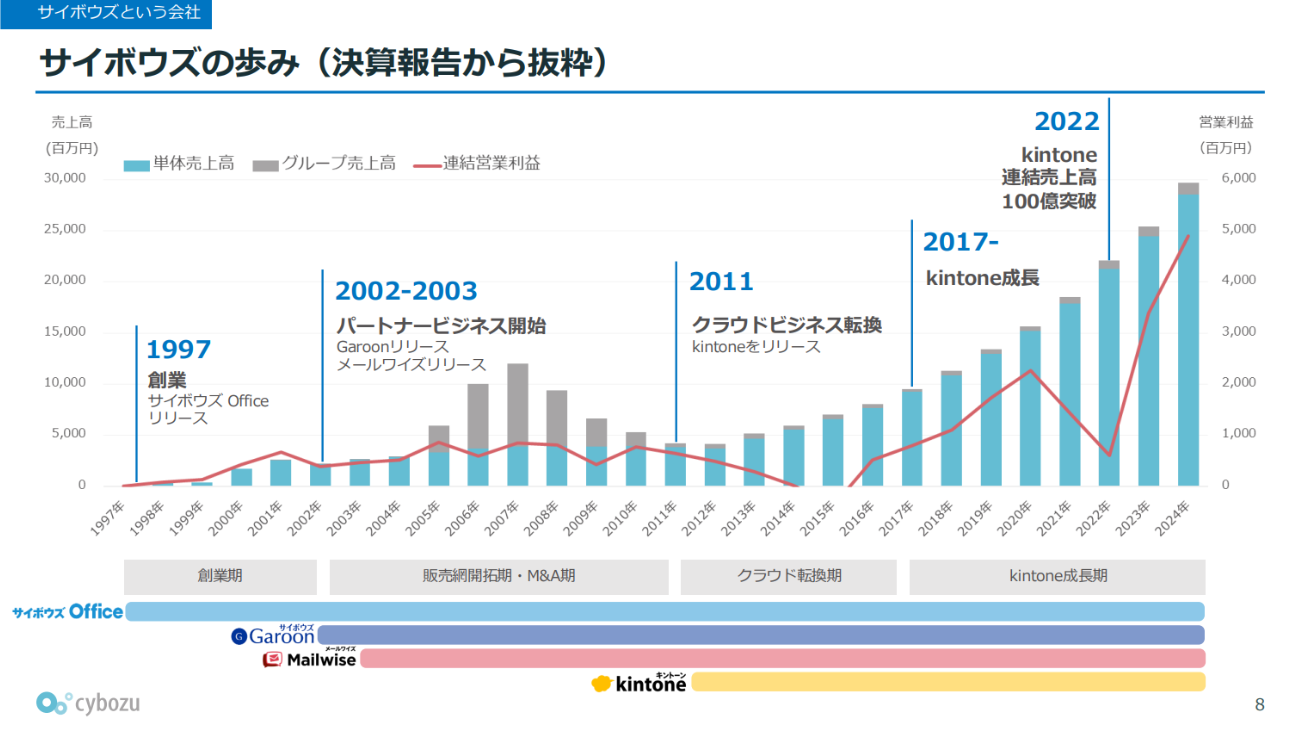

「チームワークあふれる社会を創る」という企業理念のもと、情報共有ソフトウェアやプロダクトサービスを提供するサイボウズは、1997年の創業から27年以上の歴史を持つ。

当初は社内イントラネットで導入するパッケージ製品を提供していたが、2011年にクラウドビジネスに舵を切った。同社のメインプロダクトである「kintone(キントーン)」をリリースしたのもこの時期だ。kintoneは、プログラミング知識がなくても現場の担当者が業務に合わせたシステムを簡単に構築できる、ノーコード・ローコードツールとして知られている。

サイボウズで現在エンジニアリングマネージャー(EM)を務める上岡氏は「パッケージ製品からクラウドサービスへのシフトを進め、現在では売上の9割以上をクラウドサービスが占めています」と語る。とくに、2017年以降のkintone成長期には売上高が急激に伸び、2022年には連結売上高100億円を突破するなど、事業の拡大とともに組織規模も大幅に成長していた。

この成長過程で、サイボウズは継続的に組織のアップデートを実施してきた。創業初期は地域ごとの組織編成だったが、リモートワーク普及に伴い拠点横断型組織へ移行。そして、事業価値向上を重視する体制へと段階的に進化を遂げている。

上岡氏は2016年の新卒入社以来、バックエンド開発やプラットフォームエンジニアリングを経験し、2023年からマネジメント職に転身した。講演では後者で経験したエンジニアリング組織づくりを基に、同社が長年採用してきたマトリクス型組織の課題から話を始めた。

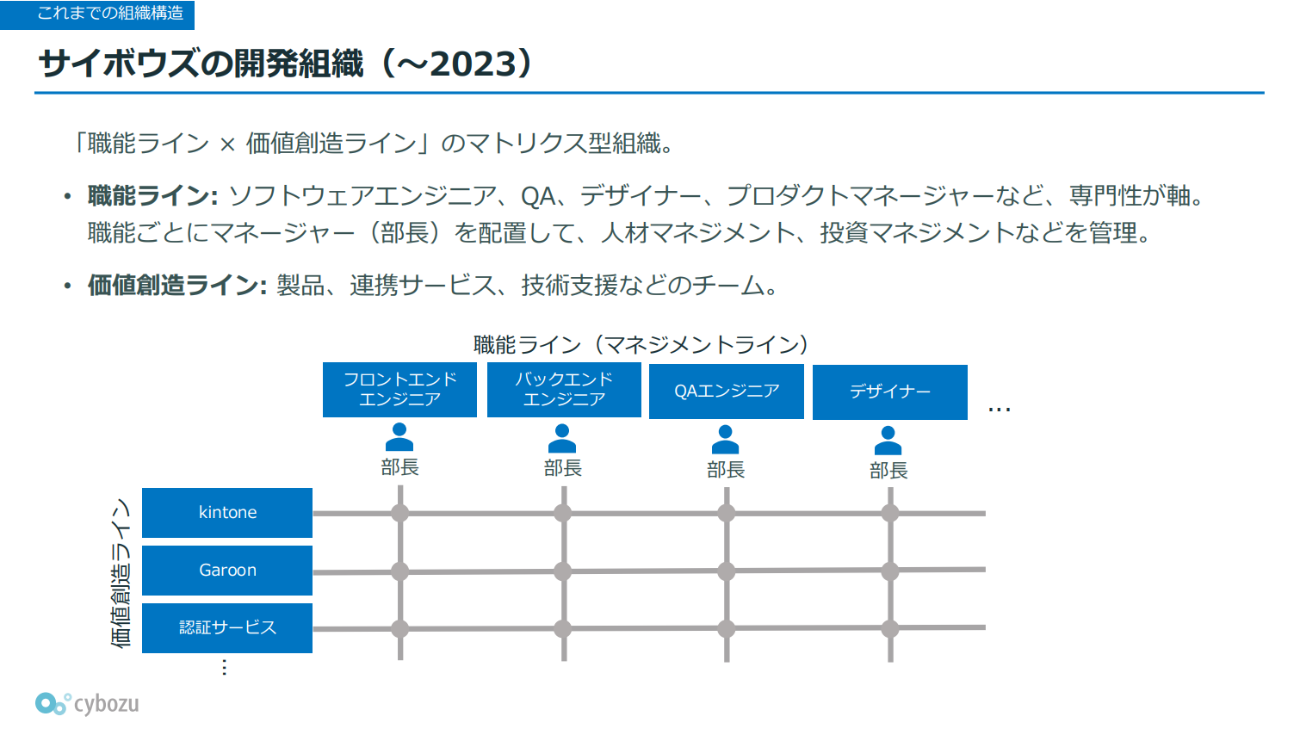

2023年以前のサイボウズの開発組織は、「職能ライン×価値創造ライン」で構成されていた。職能ラインはソフトウェアエンジニア、QA、デザイナーといった専門性ごとに部長を配置し、人材マネジメントや給与評価を担当する。一方、価値創造ラインは製品ごとのグループや技術支援チームなど、事業価値創造を軸とした編成となっていた。

この体制における最大の課題は、職能マネージャーの事業への関わり方が限定的だったことだ。上岡氏は「マネージャーとして人材マネジメント、採用や給与評価などの責務は担っていましたが、プロダクト開発する上で不確実性の高いものを進める役割としてはかなり限定的でした」と振り返る。つまり人の管理はしていても、事業貢献部分が手薄だったのだ。

その結果、製品の方針や意思決定は、プロダクトマネージャーに集中する構造が生まれていた。上岡氏は「開発チームから『このリスクがありますが、どうしたらいいでしょうか』とか『仕様を考えてください』といった相談や意思決定がプロダクトマネージャーに委ねられる状況でした」と説明する。

しかし、プロダクトマネージャーは必ずしもエンジニア出身ではなく、「どちらかというと販売や事業により近いところで活動する」バックグラウンドを持つ場合が多い。本来エンジニアが技術的知見をもって判断すべき事項まで、プロダクトマネージャーに集約される構造となっていた。典型例として「運用チームと開発チームが相談する際も、ひとまずプロダクトマネージャーが窓口になる体制でした」と、上岡氏は当時の状況を振り返った。

さらに深刻だったのは、チーム間の連携不足だ。kintoneプラットフォーム事業全体で300人近い規模となる中で、「私のチームは何を目指しているんだっけ?」「あのチームって最近何やってるの?」「隣のチームが動いてくれないので進まない」といった意見が頻発していた。

上岡氏は「組織全体の戦略との接続や、チームの活動を他チームや上位戦略と接続する機会が少なかった」と課題を総括し、2024年初頭から着手した組織変革の背景を明かした。