商用化から30年、『VR原論』刊行とともに祝われたVR生誕祭

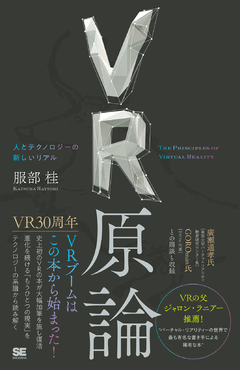

5月22日に発売となった『VR原論 人とテクノロジーの新しいリアル』は、1991年に発売された『人工現実感の世界』の内容はそのままに、服部さんがVRの現在地点について解説し、さらに服部さん、廣瀬さん、GOROmanさんによる鼎談を追加したもの。今回のVR生誕祭はその刊行記念として開催された。

本書の意義は、これからさらに発展していくであろうVRがどのように始まったのか、30年前の状況を振り返って未来を想像することにあったという。1990年当時はバーチャルリアリティと言っても誰にも通じず、そのため「人工現実感」という訳語が当てられた。

服部さんによると、そもそも『人工現実感の世界』は1989年にサンフランシスコでVPL Research社がVRを体験できるHMD(ヘッドマウントディスプレイ)を世界で初めて展示したことを契機に、それまでの研究を踏まえながら未来がどうなっていくのかを考察した本だ。その後、日本では第1次VRブームが巻き起こるが、同書がそれの先駆けとなったと言われている。

1990年10月にはサンフランシスコでCyberthonというイベントが開催され、当時存在したほとんどすべてのVR関連機器やプロジェクト、コンテンツを体験できた。1992年にはスティーブン・キングのホラー小説『芝刈り機の男』を原作とする映画『バーチャル・ウォーズ』が公開され、VRのイメージが広がっていったという。もしかしたら、当時のVRコンテンツを楽しんだ覚えのある方もいるかも知れない。

VPL Research社は現代で言うところのVRChatのように、人々が同じVR空間で会話する未来の電話を実装したかったそうだ。ただ、20世紀のVRを発展させたのはフライトシミュレーターや戦闘機用のHMDなど軍事技術を必要とする人たちという側面もあった。また、NASAは宇宙ステーション用に研究し、MITメディアラボでは街並みを映像でシミュレートするために研究していた。さらに、テレロボティクスというロボットを遠隔操作するためのVR技術も研究されていた。

日本ではTEPIA(高度技術社会推進協会)がVPLの製品を用いて人の動きをデータとして取得し、キャラクター制作に応用していた。また、松下電工ではVRで「もし自宅にシステムキッチンを導入したら」というシミュレーションを見せるコンテンツを開発していたという。

こうした様々な野望が、昨今の第2次VRブームで大きく花開くことになった。服部さんは「今はGOROmanさんの時代」と笑ったが、それでも『人工現実感の世界』の果たした役割は大きく、今なお色褪せない古典の復刻版として『VR原論』を一読してみてほしい。

令和のVRはサービスへ

東京大学バーチャルリアリティ教育研究センター長の廣瀬さんは、1960年代のVR研究を知る人物だ。その時代を指して第0次VRブームとも呼べるかもしれないが、基礎研究の多くがそこから始まったのは間違いない。

廣瀬さんによると、1990年代においてVRは「変な技術」と思われていたという。しかし、将来のコンピューター技術として有望だということで、東京大学でも巨額の研究費が投じられた。四畳半の部屋の壁にディスプレイを設置して映像を流すVRの研究も行われていたそうだ。当時のコンピューターは1億円、HMDは数百万円(重さも2kg程度!)とのことで、誰でも気軽に研究・開発できたわけではないことがわかる。

日本では2000年代に入ってからより多くの人がVRを体験するようになった。1つは国立科学博物館でのVRシアター、もう1つは2005年の愛知万博で注目されたウェアラブルコンピューターとしてのVRだ。そうした過渡期を経て、2010年代中盤からOculus社を始めとする各社のVR機器が日本でも爆発的なブームとなった。

廣瀬さんはその先のVRがどうなっていくかを想像する。着目点は体と心だ。VRを用いれば、体は切り離せる。これはいまや多くの人が実感できることだろう。VTuberしかり、ヴァーチャルの世界では体は必ずしも1つとは限らず、1つの心が様々な体に入り込める。そこで重視されるのが多感覚インタラクション。本来感覚できないもの(他人の体や現実に存在しないものなど)を感覚するための装置である。

この30年間はコンテンツや力任せのメカニカルな技術がVRを発展させたが、今後は多感覚インタラクションのような感覚、心に働きかけてくる要素がVRを発展させるという。VRと心理学がより密接に結びついていくということだ。

また、廣瀬さんはVRを用いたトレーニングも普及していくのではないかと予想する。例えば、コンビニの煩雑なオペレーションをVRで学ぶなど。実際にそうしたプロジェクトは進んでおり、令和のVRはサービスへ、と締めくくった。

VRの未来を実演する

服部さん、廣瀬さんからVRの未来を託されたGOROmanさんは、ZOTACのバックパックPC「ZOTAC VR GO 2.0」を背負い、最新のHMDである「Oculus Risft S」を装着し、セグウェイの「ドリフトW1」を滑らせて登場。それだけで未来感溢れる一幕となった。

GOROmanさんはとにかく実演あるのみ。自身がOculus Rift Sで見ている景色をスクリーンで共有し、Google Earthで会場付近を一望。また、ストリートビューのアプリで実際に街中を歩いてみたり、視界の好きな場所にウィンドウを表示させてみたり。HMDを通して文字どおり好きな場所にマルチディスプレイを実現できるのは作業能率も上がりそうだが、なによりGOROmanさんが楽しそうに紹介していたのが印象的だった。

その姿はVRの未来というよりも、我々の日常生活の未来だと言えるだろう。

VRにハマったきっかけは?

最後に、お三方にはVRにハマったきっかけと最近感じている魅力が質問された。

服部さんは1980年代からVRに携わっていたそうだが、どうみても怪しいところに魅力があったと話す。どのように説明したら相手にVRなるものが伝わるのかわからなかったという。映像を見せれば一目瞭然だが、HMDをつけている人を見せても何もわからないのだ。

しかし、最近のVR機器は装着者の視界を映像で共有しやすい。人々の認知や理解も進み、映像を見せればわかってもらえる時代になったことが感慨深いとのこと。近年は事細かにVRの発展を追えていたわけではないが、Oculus Riftを体験してその威力に衝撃を受けたそうだ。

服部さんにとって今感じているVRの魅力は、VRの原理自体は変わらなくても、誰もがコンテンツを作れるようになってきたことにある。1990年代は一部の人たちしかコンテンツを作れなかったが、今やみんなを巻き込めるようになったと。

廣瀬さんはもともと鉄道模型が好きで、VRはそれに非常に近いと言う。怪獣映画も好きで、自分が怪獣の視点になれるからVRに関心を持てたそうだ。

VRの原理が変わっていないという意見は服部さんと同じだが、そもそもコンピューター自体がノイマン型から変化していないことを指摘。しかし、質的変化はなくても量的には大きく変化している。VRも同じで、量的に変化することで質的変化へと転換することもある。

それは特にコンテンツの量を指している。これまでは研究者やメーカーが作ってきただけだが、模型のようにVRコンテンツを趣味で作れるようになってきている。服部さんと同じように、廣瀬さんは「技術は変わらなくても、サービスが変わってきていることに魅力を感じてる」と結んだ。

GOROmanさんは小さい頃からゲームが好きで、幼稚園児のときにエポック社のカセットビジョンを自由に触れる環境があったという。実はファミコンには3Dシステムがあり、公式のソフトは5本しかなかったが、これをPCに繋いで自分のゲームを立体視していたそうだ。

VRの道に踏み入ったのは、2012年頃にVR化したゲームを見たのが大きなきっかけ。その矢先にゲームの中に入れるOculus Rift(DK1)が登場し、なんとしてもこれを日本に持ってきたいと思ってOculus社の創設者であるパルマー・ラッキーさんに会いに行って直談判したのだ。その後、日本ではVRの伝道師として活躍している。

GOROmanさんはVRの面白さを「馬鹿なことができる」ところにあると話す。かつて数百万円もしたHMDが、最新のOculus Questであれば数万円で購入できる。個人がコンテンツを作れるようになり、今後もどんどん増えていくであろうことにGOROmanさんも大きな期待を見出していた。

このあと3人が想像する未来のVR機器を描いてもらった。廣瀬さんは電極を埋め込む方式、服部さんはより身体に密着したウェアラブル機器か体内への埋め込む方式、GOROmanさんはさらに寝たきりで何でもできるようになるという生活様式にまで言及。3人の「未来のVR観」が披露されたところで、イベントは幕引きとなった。