分業体制において生じる疑問──「そこまで気づけるなら直してよ」

バルテスは、ソフトウェア開発の全工程で品質向上支援サービスを提供する企業で、主力事業はソフトウェアのテストサービスだ。多数のQAエンジニアが所属し、第三者検証の専門会社としてさまざまな企業を支援している。

登壇した齋藤俊彰氏は、開発ベンダーで開発エンジニアとしてキャリアをスタートし、2019年のバルテス入社後はQAエンジニアへとジョブチェンジした。その後、社内でのツール事業立ち上げに伴いR&D部の発足に参画し、再び開発エンジニアとして活動するという「振り子のようなジョブチェンジ」を経験している。現在はR&D部部長兼AI技術推進部部長として、AIの社内データ活用研究やAI関連ツール開発を推進する立場にある。こうした経歴が、今回の取り組みの背景となった。

ソフトウェア開発における品質担保は、多くの企業が直面する永続的な課題だ。コードレビューや静的解析による早期バグ検知、自動テストによるデグレード防止、そしてQAと開発の分業体制による品質保証など、多様なアプローチが存在する。しかし、こうした従来の手法にも限界があることを、齋藤氏は実体験を交えて説明した。

分業体制のメリットは明確だ。品質保証の専門性を持つ人員がプロジェクトに参画することで品質意識が向上し、開発から独立した視点による早期バグ発見が可能になる。さらに、開発エンジニアが機能開発に集中できることで、プロジェクト全体の生産性向上も期待できる。「リソースの最適化という観点からも、分業する会社が多い」と齋藤氏は指摘する。

しかし、現実には開発とQAの間で摩擦が生じることも少なくない。納期が迫る中、開発側は「優先度の低いテストを省略して、並行して修正を進められないか」と提案する一方、QA側は「デグレードも多く、品質を担保するためのテストが必要だ。私たちはユーザーの最後の砦だ」と応答する。

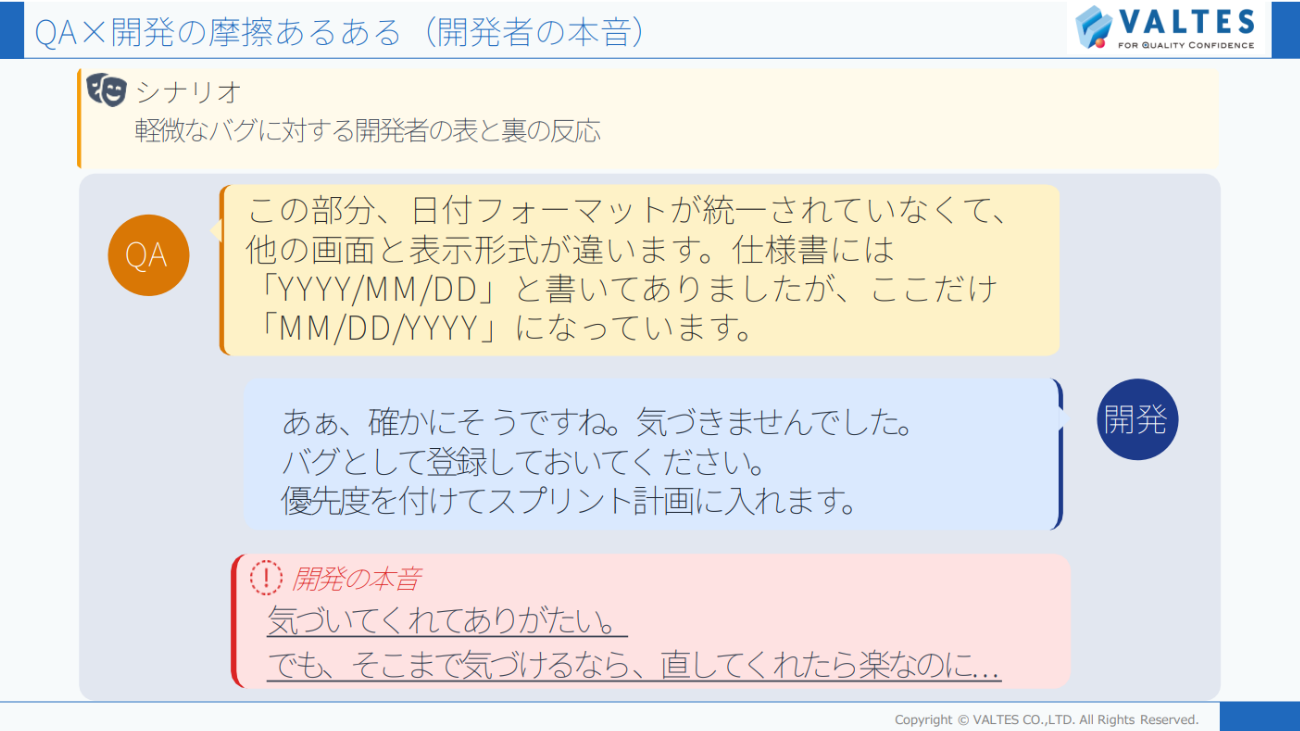

齋藤氏は具体例を挙げて説明した。QAエンジニアが「この部分、日付のフォーマットが統一されていなくて、他の画面と表示形式が違う。仕様書にはYYYY-MM-DDと書いてあったが、ここだけMM/DD/YYYYになっている」と報告する場面で、開発エンジニアは表面的には「確かにそうですね。バグとして登録しておきます」と応答しながらも、内心では「ここに気づいてくれたのはありがたいが、そこまで気づけるなら直してくれたら楽なのに」と感じている。このような場面で、QAエンジニアは「不具合が全然直ってこない。こちらで修正できたら楽なのに」と感じ、開発エンジニアは「そこまで気づけるなら直してくれたら楽なのに」と考える。

この観察から、齋藤氏は重要な気づきを得た。「QAは発見に価値を置き、開発は修正に注力するという視点の違いがギャップを生んでいる。両者のスキルセット、つまり発見能力と修正能力の両方があればこのギャップが埋まるのではないか」。

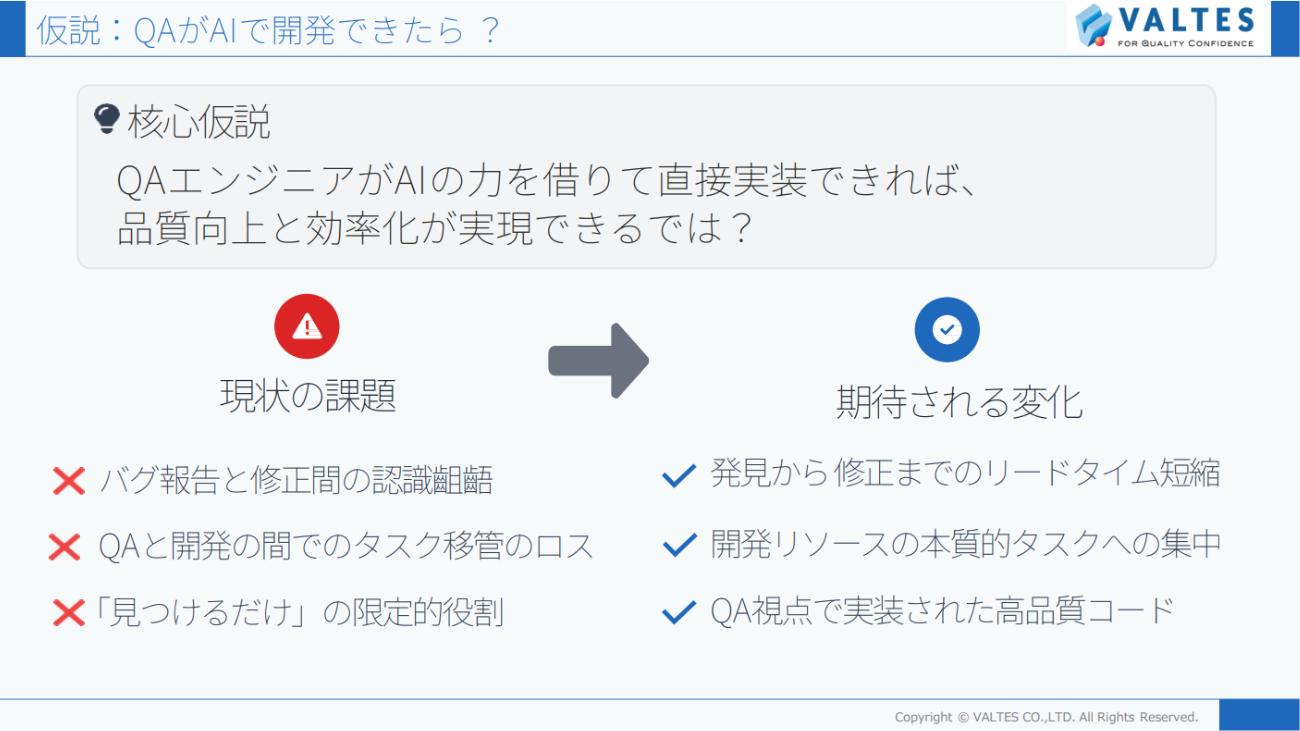

昨今のAI駆動開発の進展により、コーディングが容易になっていることから、「QAエンジニアがAIの力を借りて直接実装できれば、品質向上と効率化が実現できるのではないか」という仮説を立てた。