なぜ今「何を作らないか」が最重要戦略なのか

あらためてSaaSとは何だったかを振り返る。小笹氏はSaaSの本来の価値を「業務に合わせてソフトウェアを作るのではなく、ある業務におけるベストプラクティスを提供するビジネスやソフトウェアデリバリーモデル」と挙げる。

つまり「Fit to Standard」だ。それを実現するにはデータ構造もワークフローの観点からも、その業務(ドメイン)における深い理解が必要となる。ここは一朝一夕に作れるものではない。

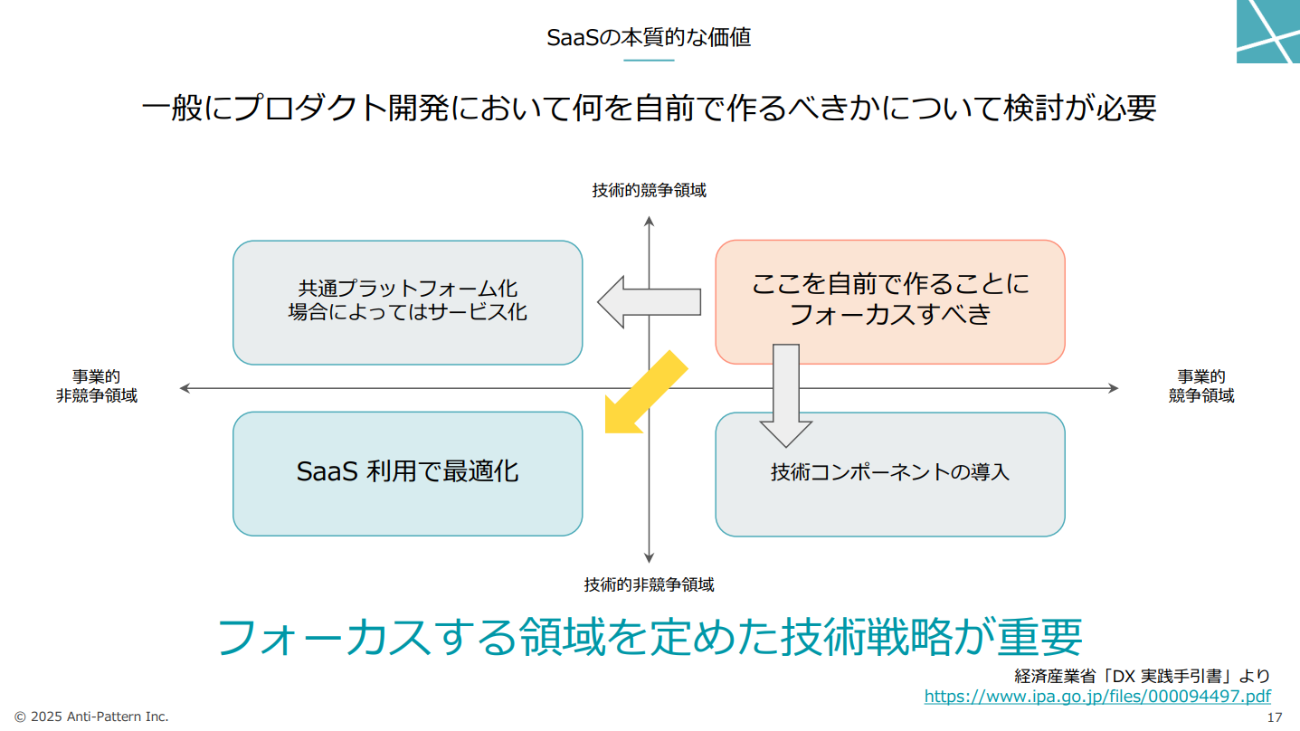

(SaaSに限定せず)プロダクト開発一般において、何を自前で作るかが重要になる。経済産業省「DX 実践手引書」では、技術的競争領域と事業的競争領域で分けて考えた時、両方の競争領域において自前で作ることにフォーカスすべきと指針が出されている。逆に技術的・事業的に競争領域でない部分はSaaS利用で最適化を図るなど、自前ではない選択肢の検討も可能だ。やはり何にフォーカスするかの技術戦略が重要になる。

ソフトウェア開発に長らく関わっていると(開発可能な領域が広いせいか)、なかなか「何を自前で開発するか」を取捨選択するのが難しいかもしれない。しかしハードウェアで考えると分かりやすいのではないだろうか。例えばiPhone。全てAppleが自前で作っているわけではない。カメラセンサーはソニー、通信チップはクアルコム、ディスプレイはサムスンやLGから調達している。一方、チップ(製造はTSMCだが設計はApple)、OSやソフトウェア、セキュリティやプライバシー技術は自前で手の内にある。

ソフトウェア事業のジャーニーに目を移すと、プロダクトの企画、開発、検証を経て、運用開始となり、プロダクト成長の段階がある。プロダクトに影響を与える存在としてすぐ頭に浮かぶのが顧客だが、他にも法律やエコシステムがある。関係する法律に改正があれば対応する必要があるし、AIの躍進やエコシステム(使用している言語やツールのサポートが切れるなど)から影響を受けることもある。

ゆえに「好むと好まざるとに関わらず変化を求められるので、将来の『運用』まで考慮することが重要です。開発時点の要求を満たせればいいわけではありません」と小笹氏は指摘する。

ソフトウェア開発で変化が起きるようなものだと、例えば認証がある。いまや認証に関する機能を自前で実装することは減ってきている。年々新しいデバイスの登場や、新しいセキュリティポリシーや認証機構も登場している。アプリケーションで追従しなくてはいけないことがあるかもしれない。税制が改定されれば請求のプロセスが変わり、生成AIの新しいモデルが登場したり、AI規制の法案が出ればそれに対応する必要もあるかもしれない。

そうなると、あれもこれもと目移りすることなく「自分が向き合うべきコアドメインにのみフォーカスすべき」ことがますます重要になる。