アメリカ中心に沸き起こる「SaaS is Dead」の正体

「SaaS is Dead」を合言葉に、SaaSビジネスに問題提起がなされている。背景にはこれまでのシートベースのビジネスモデルでは限界が来ているという懸念がある。特にアメリカではSaaSが広範に普及したものの、人口や企業のIT投資総額では上限に達しつつあり、シート数を増やす形で売上を拡大するのは難しいという見方がある。

直近の話題はAIエージェントだ。あらかじめ収集したデータと人間との対話を通じて、目的を理解して何らかのタスクを自律的にこなすものが登場し、多くの変化が生まれている。開発者としては開発コストの削減や開発スピードの加速が期待できる一方、AIエージェントがあれば「SaaSを利用せずとも」という発想もよぎる。SaaS利用者の立場としても、AIエージェントはログインせずに対話である程度の業務が遂行可能となる。そうした変化も「SaaS is Dead」論を補強することにつながっているのだ。

アンチパターン 小笹氏は「ここは慎重になるべき」と警笛を鳴らす。昨今のAI活用は先述したようなメリットがある一方、価値のない機能ばかりを次々と作ってしまう罠(ビルドトラップ)に陥りやすくなる。また生成AIの恩恵は(プロダクト全体の10〜15%に満たない)開発フェーズに集中しており、運用軽視のプロダクト肥大化にもつながりかねない。小笹氏は「開発者に問われるのは『何を作るか』以上に『何を作らないか』の判断」と強調する。

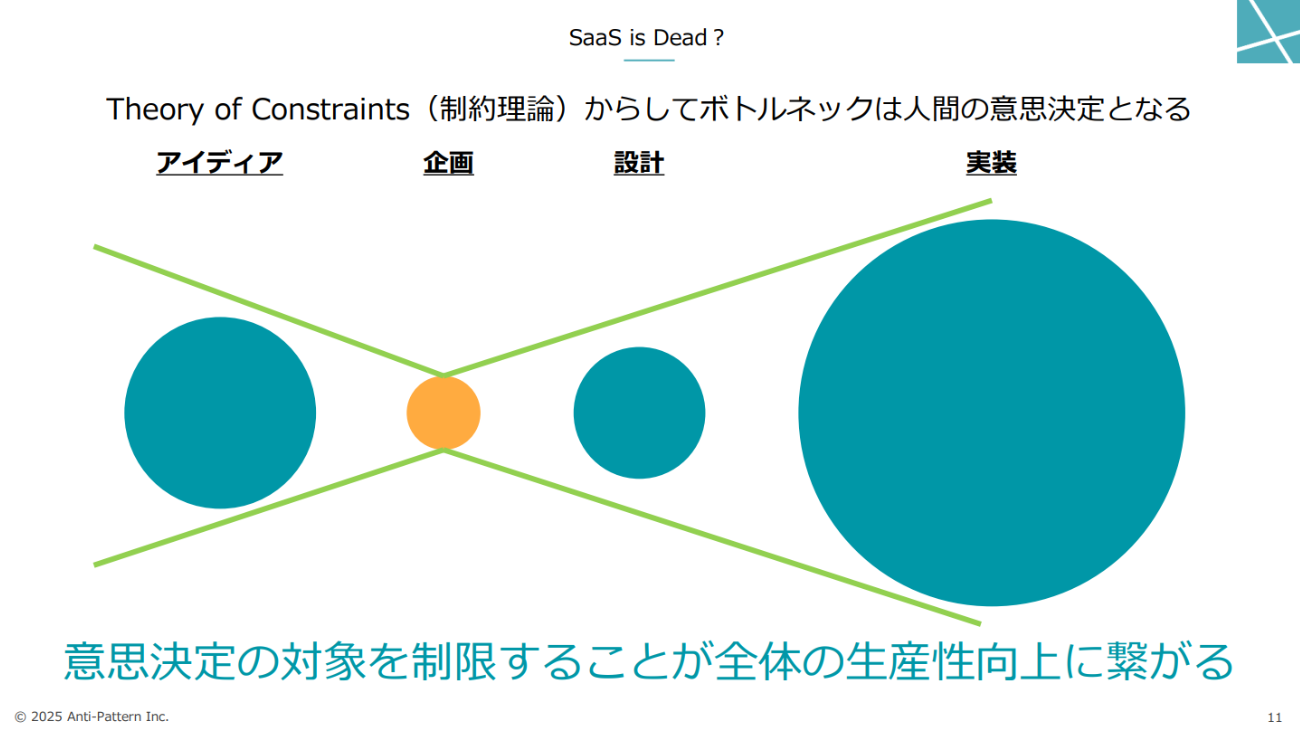

実装スピードは高まり、アイデアも膨らんでくるなか、いまボトルネックは人間の意思決定になってきている。そのため意思決定の対象を制限することが全体の生産性向上につながる。逆に「AIがあるから自前で作ってしまおう」とすると意思決定の対象を広げることになるため、全体の生産性向上につながらないというリスクもある。

なぜ今「何を作らないか」が最重要戦略なのか

あらためてSaaSとは何だったかを振り返る。小笹氏はSaaSの本来の価値を「業務に合わせてソフトウェアを作るのではなく、ある業務におけるベストプラクティスを提供するビジネスやソフトウェアデリバリーモデル」と挙げる。

つまり「Fit to Standard」だ。それを実現するにはデータ構造もワークフローの観点からも、その業務(ドメイン)における深い理解が必要となる。ここは一朝一夕に作れるものではない。

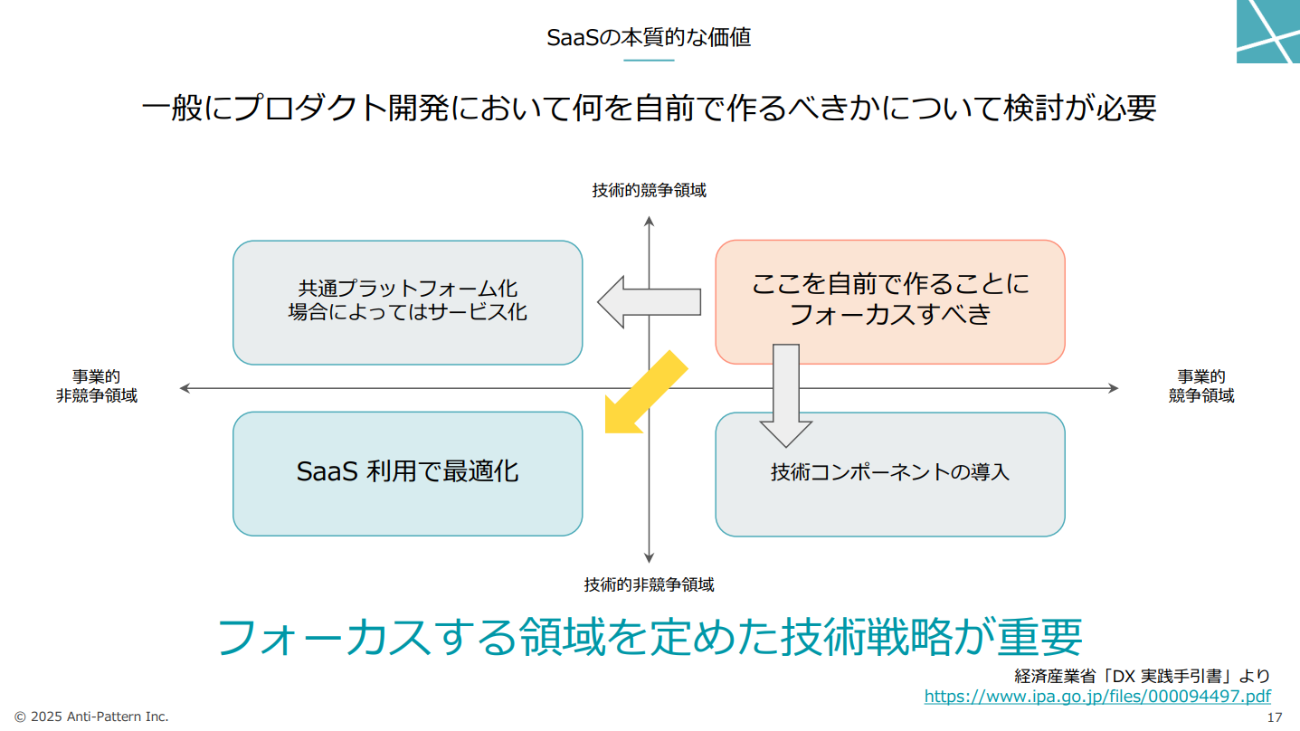

(SaaSに限定せず)プロダクト開発一般において、何を自前で作るかが重要になる。経済産業省「DX 実践手引書」では、技術的競争領域と事業的競争領域で分けて考えた時、両方の競争領域において自前で作ることにフォーカスすべきと指針が出されている。逆に技術的・事業的に競争領域でない部分はSaaS利用で最適化を図るなど、自前ではない選択肢の検討も可能だ。やはり何にフォーカスするかの技術戦略が重要になる。

ソフトウェア開発に長らく関わっていると(開発可能な領域が広いせいか)、なかなか「何を自前で開発するか」を取捨選択するのが難しいかもしれない。しかしハードウェアで考えると分かりやすいのではないだろうか。例えばiPhone。全てAppleが自前で作っているわけではない。カメラセンサーはソニー、通信チップはクアルコム、ディスプレイはサムスンやLGから調達している。一方、チップ(製造はTSMCだが設計はApple)、OSやソフトウェア、セキュリティやプライバシー技術は自前で手の内にある。

ソフトウェア事業のジャーニーに目を移すと、プロダクトの企画、開発、検証を経て、運用開始となり、プロダクト成長の段階がある。プロダクトに影響を与える存在としてすぐ頭に浮かぶのが顧客だが、他にも法律やエコシステムがある。関係する法律に改正があれば対応する必要があるし、AIの躍進やエコシステム(使用している言語やツールのサポートが切れるなど)から影響を受けることもある。

ゆえに「好むと好まざるとに関わらず変化を求められるので、将来の『運用』まで考慮することが重要です。開発時点の要求を満たせればいいわけではありません」と小笹氏は指摘する。

ソフトウェア開発で変化が起きるようなものだと、例えば認証がある。いまや認証に関する機能を自前で実装することは減ってきている。年々新しいデバイスの登場や、新しいセキュリティポリシーや認証機構も登場している。アプリケーションで追従しなくてはいけないことがあるかもしれない。税制が改定されれば請求のプロセスが変わり、生成AIの新しいモデルが登場したり、AI規制の法案が出ればそれに対応する必要もあるかもしれない。

そうなると、あれもこれもと目移りすることなく「自分が向き合うべきコアドメインにのみフォーカスすべき」ことがますます重要になる。

AIエージェント同士が連携する「A2Aプロトコル」とは

今度はSaaS提供側に視点を移してみよう。複数のテナント、つまり契約している顧客企業が同時に同じソフトウェアを使用しているという状態になる。SaaS提供側はそれぞれの顧客の利用実態をデータから把握できて、フィードバックを得ることもできて、ドメインの理解を深めることができる。さらにデータの蓄積を活用すれば、生成AIやAIエージェントのようなものを付加価値が高い状態でサービスに組み込むことも可能となるだろう。

冒頭のAIエージェントがSaaSに与えた変化に戻ると、AIエージェントがあれば「SaaSを利用せずとも……」ではなく、むしろドメインエキスパートのノウハウ込みで運用してくれるSaaSのほうが価値があり、導入ハードルを下げると考えることができる。ゆえに「SaaS is NOT Dead」なのだ。

なお、AIエージェントは人件費との比較でアピールしやすい側面がある。これまではソフトウェアを購入するための予算枠のようなものがあった。しかしAIエージェントは人間の業務を代替または支援するので人件費の予算枠で考えることができる。小笹氏は「人間のコストに比べるとAIエージェントは提供価値に基づいた価格設定がしやすいと言えます。こうした観点で各ソフトウェア事業者はシートベースの限界を突破しようとしています」と言う。

あらためて新しいSaaSのあり方を考えていこう。小笹氏は、これからSaaS企業はAIエージェントサービスを提供し、さらに互いにAgent2Agentプロトコル(A2A)で連携していくことになるだろうと見ている。

このA2AはAIエージェント間の情報連携に用いられる規格だ。これを使えば、例えば営業支援のAIエージェントがSalesforceなどの営業履歴から「この顧客には今週フォローが必要だ」となると、今度は日程調整用のAIエージェントと連携して面談をセットするといったことが可能となるかもしれない。A2Aは役割に応じて構造が規格化され、AIエージェント同士で連携できるようになっている。

小笹氏は「依頼することを考えると、人間同士のコミュニケーションが必要なところもありますが、特筆すべきはトレーサビリティです。どのエージェントがいつ何をしたかという履歴も規格化されているので、後から確認できるのもポイントです」と話す。

もともとA2AはGoogleが提唱した規格ではあるものの、すでにLinux Foundationに移管され、運営が決まっており、Googleはもちろん、AWS、Microsoft、Cisco、Salesforce、SAP、ServiceNowとともにAgent2Agentプロジェクトの設立を発表している。今後発展が期待できそうだ。

2025年7月に開催されたAWS Summit New York 2025では、AWS MarketplaceでAIエージェントを作るためのツールやAIエージェントが使うサービスを販売していくとの発表があり、小笹氏は「非常にスピーディーにAIエージェントエコノミーの構築が進みつつあります。SaaS事業者もSaaS利用者もこのエコシステムにいかに早く参入できるかが重要になっています」と指摘する。

SaaS開発者を「本当に価値ある開発」に集中させる方法

今後AIエージェントエコノミーが発展していきそうだが、日本のSaaSを見ると懸念すべき点も見受けられる。アンチパターンの独自調査によると、日本のSaaS(1080サービス)のうちAPIを公開しているのは14.7%。海外SaaSでは86.3%なので圧倒的に少ないことが明らかだ。今後より成長していくSaaSとなるには「AI Ready」であることが重要であり、その前にドキュメントが豊富であることやAPIが公開されていることが必要となるので、もしまだAPIを公開していないなら早急に改善すべき課題となりそうだ。

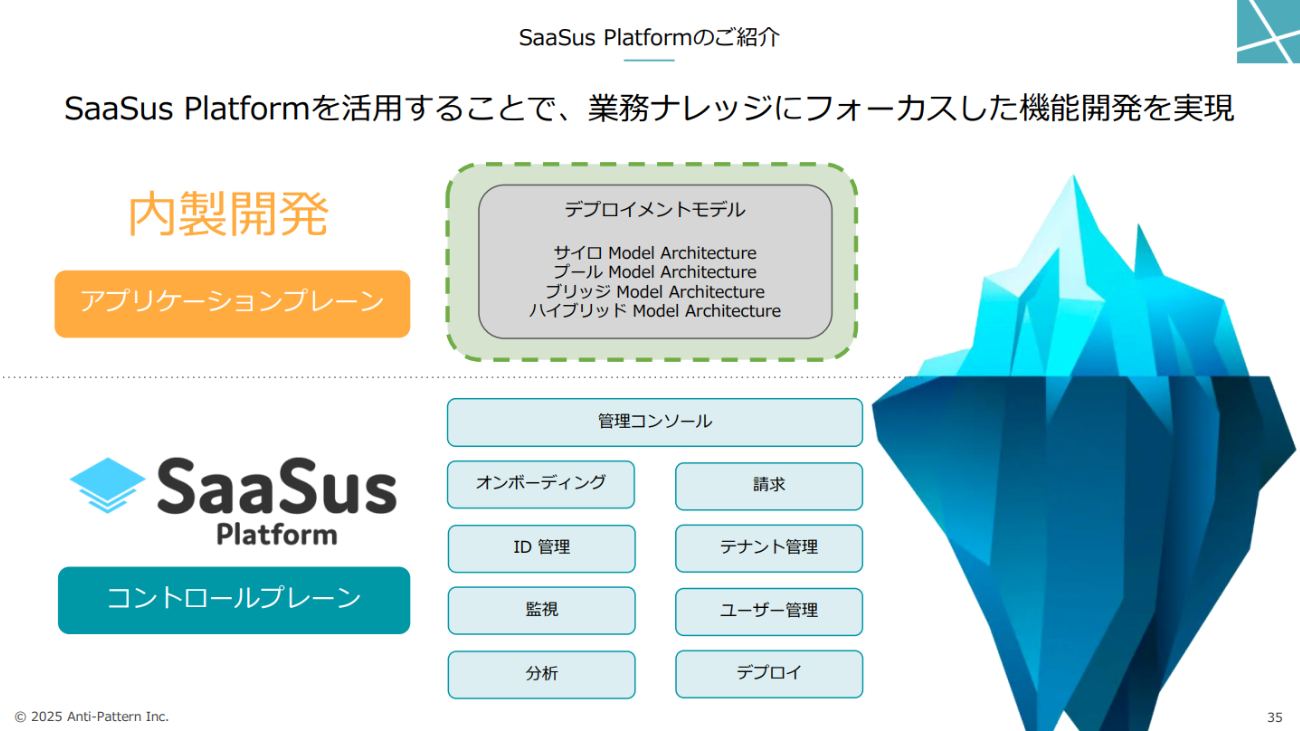

この課題に対するアンチパターンのアプローチとなるのが「SaaSus Platform」だ。テナント管理、ユーザー管理、ユーザー認証、料金プランをテナントと紐付けて請求するといった、B2B SaaSで共通かつ必要な機能群がコンポーネントとしてまとまっている。言い換えるとSaaSコントロールプレーンをSaaS化して管理画面とSDKとAPIを提供している。SaaS事業者はこれを活用すれば顧客に価値を提供したい部分の開発に注力できるようになる。

なかでも「Smart API Gateway」は、生成AIを用いてAPIキーの発行や管理、認証・認可などの機能を有しており、B2B SaaSのAPI公開に有用だ。最短1時間程度でAPI公開が可能となる。さらにそれをラップする形で、MCPサーバーを生成する機能もある。SaaSの開発からAPI公開まで一気通貫で支援できるサービスとなっている。

最後に小笹氏は「AIエージェントが発展していくなか、API公開とMCP対応、さらにその先にはA2Aプロトコル対応という潮流をしっかりと追いかけて、より発展的なアプローチを継続していきたいと考えています」と抱負を述べた。