「プルリクエスト数を増やせ」が引き起こす指標の罠

ファインディ株式会社は「挑戦するエンジニアのプラットフォームをつくる。」というビジョンのもと、エンジニア採用から開発生産性向上まで4つのサービスを展開している。浜田氏が部室長を務める「Findy Team+」は、GitHubやJiraのデータを連携し、経営と開発現場をつなぐ戦略支援SaaS だ。

講演の冒頭で浜田氏は、指標活用における重要な落とし穴について語った。その根拠として、同社が2025年7月に開催したイベントでのケント・ベック氏(エクストリーム・プログラミング考案者、アジャイルマニフェスト起草者)の基調講演を引用して説明した。

ベック氏が示した「Path of Value」モデルでは、「Effort(開発工数)」→「Output(アウトプット:開発成果物)」→「Outcome(アウトカム:顧客価値)」→「Impact(インパクト:事業影響)」の流れを整理したもの。開発前半のストーリーポイントやプルリクエスト数は測定しやすいが、本来の目的を歪めやすいリスクがある。

確かに、高いアウトカムを創出する組織ではアウトプット量も多いという相関関係が存在するが、プルリクエスト数自体を目標にすると問題が発生する。開発者が数値達成のプレッシャーを受け、本来のアウトカム創出から単純な数の最大化に変質してしまい、顧客価値や事業成果を度外視したプルリクエストが量産されるリスクがある。

対照的に、アウトカムやインパクトといった成果指標は「本来の目的から歪みづらい」特徴を持つ。浜田氏は前半工程の指標について「測ること自体は良い。プレッシャーをかけるのではなく、活動の振り返りやインサイトを得るために使うべき」とバランスの取れた活用法を提案した。

指標の有効活用には、まず事業目標の正確な把握が前提となる。SaaSならMRR・ARR、メディアならアクティブユーザー数など、プロダクト性質に応じて見るべき指標は決まる。浜田氏は「開発するプロダクトがどの事業指標で評価されているか、根本的な事業目標を理解した上で開発を進めることが重要」と述べた。

次段階では事業目標につながるアウトカムの発見が重要になる。ユーザーインタビューや市場分析、プロダクトデータ分析など多様な手法が存在するが、浜田氏は「確実なアウトカム発見は困難」と現実的視点を示し「不確実性を完全に払拭することはできない。正解が分からない前提で、仮説検証サイクルを高速で回すことが重要」と説明した。

「どう作るか」でのつまずきを防ぐ——優先度付けからデリバリーまでの実践法

高速な仮説検証サイクルを実現するためには、期待価値の高いものから順番に開発していく戦略的なアプローチが不可欠だ。浜田氏は「仮説検証の期待価値と工数を算出して優先度を決めることが重要になってくる」と述べ、具体的な手法としてRICEスコア、ICEスコア、狩野モデル、TAM/SAM/SOMといった優先度算出手法を紹介した。

重要なのは手法の選択よりも、組織内での合意形成だという。どの手法であったとしても、関係者間で優先度の決定プロセスを共有することで、建設的な議論が生まれる。自分たちがどのような基準で優先度を決めているのかが不明確だと、チーム内で曖昧な状態のまま開発が進んでしまったり、『こちらの方が重要ではないか』といった意見の対立が生じてしまう。

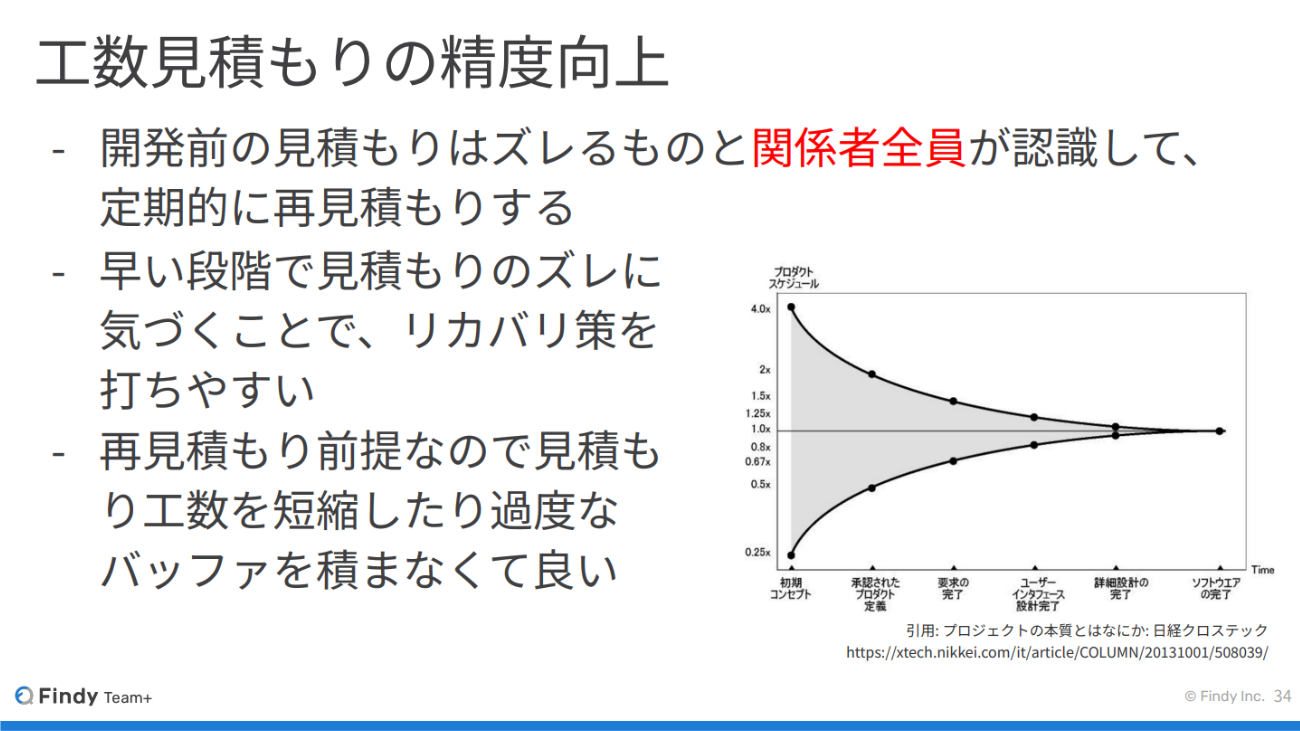

優先度決定において工数見積も重要な要素となるが、ソフトウェア開発における工数見積には本質的な困難が伴う。新規性が高く過去の実績を参考にしにくい、技術的な不確実性により実装してみるまで判明しない課題が存在する、開発者のスキルレベルや経験による個人差が大きい、継続的な運用と並行して開発を進めるため予期しない作業が発生する——これらの要因が見積精度を低下させる主要な原因だ。

浜田氏は見積精度を向上させる実践的なアプローチとして2つのポイントを示した。1つはMVP(Minimum Viable Product)を意識してスコープを絞ることだとし、「開発規模が小さくなればなるほど、見積通りに完了する確率が向上していく。これは統計的にも証明されている傾向だ」と説明した。

もう1つは、開発前の見積は変動するものだという前提を関係者全員が共有し、定期的な再見積を行うこと。ただし浜田氏は「エンジニアだけがこの認識を持っていても、他の関係者からは『頻繁に見積を変更する信頼性の低いチーム』と見られてしまう可能性がある。組織全体でこの前提を共有することで、適切なリスク管理と柔軟な対応が可能になる」と注意点を説明した。

さらに浜田氏は「優先度の算出は不確実な要素を多く含む困難な作業だが、事業戦略に与える影響は極めて大きい。この困難さを克服することで、開発組織の競争力を大幅に高める武器となり得る」と優先度算出精度向上の戦略的重要性を強調した。

優先度決定後の課題は素早いデリバリーの実現だ。浜田氏が重視するのは「優先度が高いものに取り組めているか」の確認である。開発現場では「最優先項目が進捗せず、2番目、3番目の優先度のタスクばかりが進行している状況が起こり得る」という問題が頻発するためだ。

Findy Team+では、アウトカムごとの進捗率を一覧表示し、優先度通りの開発進行を定量的に把握する機能を提供している。

デリバリー速度向上には「フロー効率の最大化」が有効だと浜田氏は説明する。優先度の高い項目に多くの人員をアサインすることで最速完了を目指し、仮説検証サイクルを加速させる考え方だ。ただし一つの開発に無制限に人員をアサインしても無限に速くなるわけではないため、適切な配分で複数ラインの同時進行が効果的だとした。

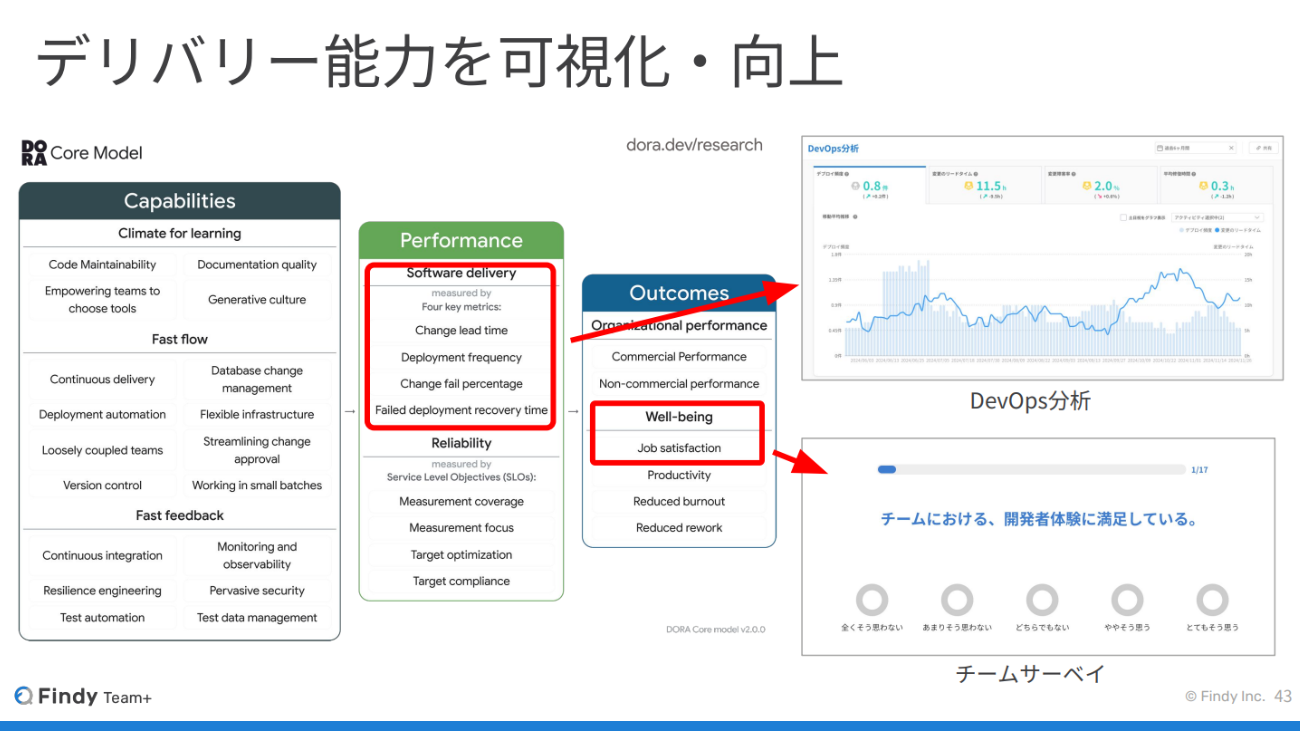

デリバリー能力の定量的把握について浜田氏は「DORA Core Model」を紹介した。これは、組織がより効果的にソフトウェアを開発・提供するための指標として世界的に広まっている評価フレームワークだ。

同モデルは大きく3つの要素で構成されている。まず「ケイパビリティ」として、デリバリー能力の高い開発組織が共通して保有している組織能力を定義する。ただし、これらは直接的な定量測定が困難なため、相関関係のある「パフォーマンス」指標で代替測定を行う。具体的には「Four Keys」と呼ばれる指標(デプロイ頻度、変更のリードタイム、変更障害率、サービス復旧時間)が代表例だ。

さらに重要なのが「アウトカム」の測定で、特に開発者のウェルビーイング(満足度や開発しやすさなど)といった定性的側面も開発者サーベイを通じて把握する。これにより、定量・定性両面から組織のデリバリー能力を包括的に評価できる仕組みを提供している。

生成AIと可視化で「2倍3倍の相乗効果」——データ駆動型開発の新戦略

続いて浜田氏は、生成AI時代における開発指標の新たな重要性について言及した。2025年に入り生成AIの精度が向上し、コーディングプロセスでの大幅な生産性向上が期待される中、その効果を正確に測定することが課題となっている。

同社では実際の活用効果を定量的に検証している。エンジニアがDevinという自律的にプルリクエストを作成する生成AIを活用した結果、「元々5件程度だった日次プルリクエスト数が7.7件と、1.5倍程度に増加した」という具体的な成果を示した。

生成AI活用の効果測定では、GitHub Copilotの利用率や生成AIが作成したプルリクエストの全体に占める割合といった新たな指標が重要になる。全社展開を発表する企業は多いが、実際には活用されていないケースも少なくない。同社では利用率を可視化し、活用が進まない要因を分析することで効果の最大化を図っている。

2025年6月実績では、全プルリクエストの約20%を生成AIが作成している。浜田氏は「もっと伸ばしていけると思うので、可視化しながら改善していきたい」と今後の展望を語った。

生成AI活用が進むほど、従来の感覚的な把握では限界が生じる。浜田氏は「感覚値は当てにならない。スピードや量を定量的に把握し、適切に活用できている状態を維持する必要がある」と、生成AIに委譲するからこそ、今まで以上にモニタリングが必要だとした。

また生成AIの大量アウトプットによる人間のレビュー負荷増大も新たな課題として浮上している。浜田氏はレビュー負荷も可視化することで適切なリバランスが可能だと指摘した。

興味深い発見として、生成AIを活用しやすい環境の基盤要件は、従来の開発生産性向上のプラクティスと一致するという。従来から重視されてきた開発プロセスの改善が、そのまま生成AI活用の土台となるため、既存の指標をそのまま活用できる。

浜田氏は「デリバリー能力を高めれば、自然と生成AIを活用できる基盤が整う。デリバリー能力の可視化により開発速度が向上し、生成AIも活用できるようになって、2倍3倍の相乗効果が生まれる」と展望を示した。

一方で「生成AI疲れ」という新たな課題にも言及し、大量のアウトプットが開発者体験を損ねる可能性を指摘。定性面の監視も重要だとした。

浜田氏は最後に「特定の指標だけを見るのではなく、多角的に指標を組み合わせて活用することで開発プロセス全体を可視化向上させよう」と呼びかけた。生成AI時代においても、事業目標とアウトカムの連結、高速デリバリーの実現という基本原則は変わらない。技術の進歩により、これらの原則をより精密に、より戦略的に実行することが可能になっているとも言える。