技術は進化した、だが「何かが足りない」

本セッションのテーマは「技術と情熱で創る未来」。及川卓也氏は、過去10~15年にわたる技術の変遷を振り返りながら、現在のテクノロジーに対して自身が抱いている思いを語った。特に焦点を当てたのが、社会に急速に浸透しつつある生成AIのインパクトである。その影響を技術者としてどう捉えるか、そして今後ソフトウェアエンジニアがどう振る舞うべきかについて、自らの見解を展開した。

冒頭、及川氏はWeb技術の進化を起点に、技術が社会基盤へと変貌していく過程を振り返る。2011年に「クラウド時代のソフトウェア開発」というテーマでDevelopers Summitに初登壇した際は、アジャイル、リーン開発、CI/CD、DevOpsといった概念がようやく企業に浸透し始めたタイミングだったという。その後、Flashの終焉を経て、ブラウザが再びイノベーションの中心に返り咲いた時期を迎える。2008年のChrome登場を皮切りに、グラフィック描画やリアルタイム通信、オフラインアクセスといった機能まで、Webが担う領域は一気に拡張していった。

SPA(Single Page Application)、PWA(Progressive Web Apps)、WASM(WebAssembly)といったキーワードを挙げながら、及川氏は「Web技術一つを見ても、『できなかったことができるようになる』時代は成熟し、いまや『リアルとの接点を持つ』フェーズへ移行した」と分析する。対象とするデバイスも、PCやスマートフォンに加えてIoTデバイスにまで拡大。Webは単なるアプリケーション基盤ではなく、今や「社会の基盤」としての役割を担うようになったというのが、及川氏の見解だ。

Web技術に限らず、近年のあらゆる技術領域で「できなかったことが、次々とできるようになってきた」と振り返る。デジタルシフト、データ活用、AI活用といったトレンドはすでに「過去の話」となり、現在では生成AIのような技術が日常に定着しつつある。しかしその一方で、及川氏の中には「閉塞感」が広がっていると指摘する。テクノロジーの進化に、かつてのような驚きや熱狂が感じられなくなってきたというのだ。

例えば、毎年1月に開催されるCES(Consumer Electronics Show)について、近年「つまらなかった」という声を周囲から多く耳にするという。「そういえば去年も同じようなことを言っていた。その言葉を信じるなら、毎年毎年つまらなくなってるような気がする」。

また、かつて在籍していたGoogleのことは「今でも大好き」と前置きしつつ、自身がほぼ毎年参加しているというGoogle I/Oについても、AndroidによるIoTの可能性や、VR・ARといった未来志向の技術への野心的な取り組みが見られなくなったことには、物足りなさを感じているようだ。

ただし、カンファレンスの内容が面白くないからといって、技術そのものが廃れているわけではない。むしろ、社会の中に着実に溶け込み、あたりまえのものとして存在感を増している。だが、かつてのように開発者の心を揺さぶるような熱気や、技術によって未来を切り拓くという強いメッセージは、たしかに薄れてきている──そう及川氏は感じているのだ。

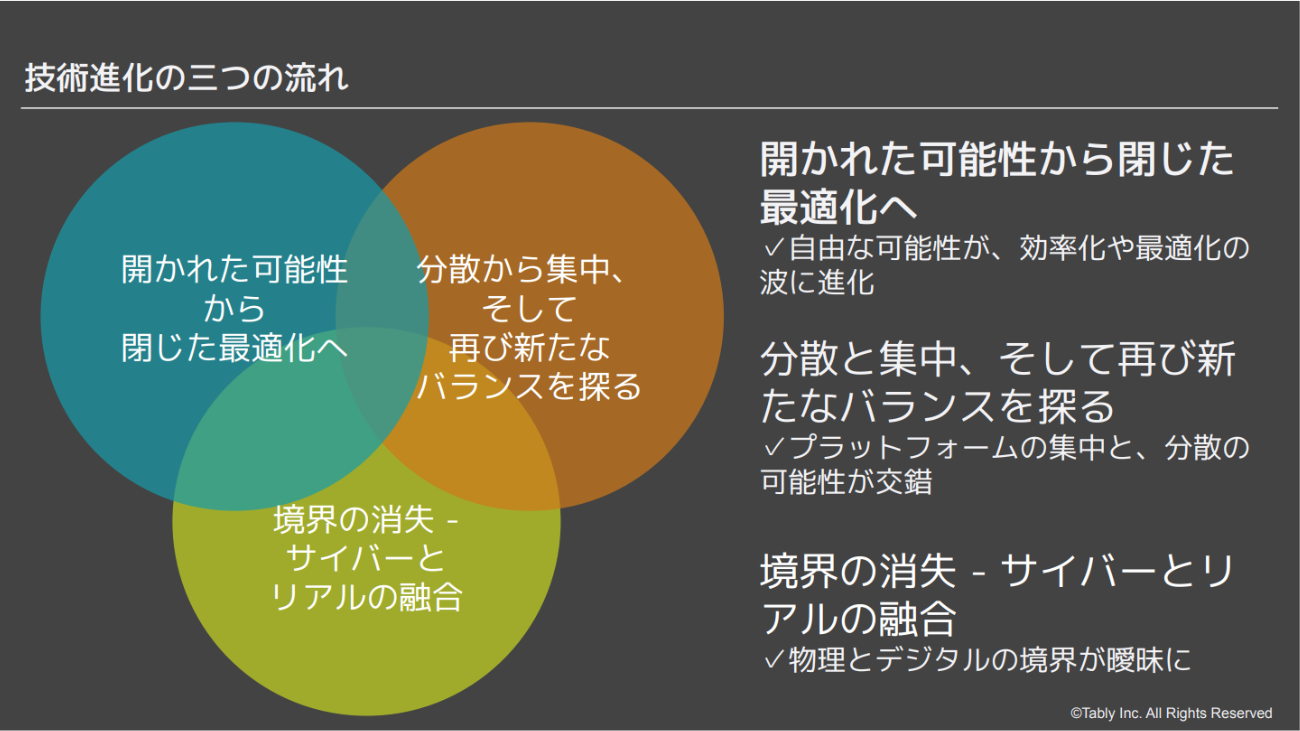

この変化の背景には、「技術進化の質の変化」があると指摘する。及川氏によれば、技術進化には大きく3つの流れがあるという。1つ目は「開かれた可能性から閉じた最適化への移行」だ。Webの例にも見られるように、かつては次々と新しい機能や拡張が登場していたが、現在では技術の多くが実現可能となり、今後は限られたリソースの中で効率的に動作させる「最適化」のフェーズに入っている。

2つ目の流れは「分散と集中の揺り戻し」である。ITの歴史を振り返れば、メインフレームからパーソナルコンピュータ、インターネットの普及による再集中といった流れが繰り返されてきた。そして現在は、「技術的な集中とは別の文脈で、巨大テック企業による『権力の集中』が進んでいるのではないか」。そう及川氏は懸念を示す。

さらに3つ目として挙げたのが「境界の喪失」だ。WebやIoTがリアルと融合し、技術が社会のインフラへと組み込まれる中で、リアルとデジタルの境界は曖昧になりつつある。これは進化の自然な帰結だが、「何が技術か」「どこまでが現実か」といった認識が希薄になり、技術者の存在意義が見えにくくなる要因にもなっている。

そして、「こうした閉塞感の根底にあるジレンマとして、技術の民主化の影に潜む不平等がある」と及川氏は問題提起する。誰もが使えるはずの技術が、本当にすべての人に恩恵をもたらしているのか。例えばWebにおいても、Googleが持つ圧倒的なシェアが、提案や標準仕様の行方を左右する実情がある。Chrome、Android、検索エンジン、Chromebookといった製品群を通じて、Webは実質的に特定企業へ依存する構造に陥っているのではないか──そう及川氏は危惧を示す。

その上で、近年のAI進化があまりにも急激であるがゆえに、「AIをより強くするための技術開発」が自己目的化している点にも警鐘を鳴らす。「すでに『できないことをできるようにする』フェーズはある程度完了しつつある。だからこそ我々は、次の一手として『意味のあるものを作る』ことを目指すべきだ」。技術の進化が社会や個人に与える影響を改めて再定義する必要があるのだと、及川氏は力を込めて訴えた。