外注か、内製か?「現場の声に応える」ための最強チームの組成

AI-m開発の第一歩は、外部ツールなども活用しながら技術検証を進めることだった。事業本部からのフィードバックを収集しながら、既存のツールでトライアルを繰り返した。次に、このプロダクトで本当にニーズに応えられるのかを見極めるために、実際の教育現場でAI技術を活用しながら、音声認識の精度や面接のフィードバックの質を確認するPoCを行った。

PoCでは「これなら生徒がひとりで面接練習ができそうだ」といった声もあり、プロダクト化に向けた可能性を感じられる結果となった。「外注したほうが早くて楽かもしれないと考えると、内製による本格開発を決断するのは容易ではなかった。だが、現場の声をすぐに反映するには、自分たちでつくるしかない。PoCを通じて具体的な改善要望が次々と寄せられるなか、AI-mは自分たちでしっかり育てていこうと腹を括った」と三木氏は振り返る。

組成されたAI-mプロジェクトチームは、教育・企画・技術・開発と、各分野の専門性を結集した構成になっている。

- 未来応援事業本部(川原氏が所属):教育現場の知見をもとに、ニーズの明確化と営業周りを担当

-

デジタルテクノロジー戦略本部

- プロダクト企画チーム:サービス全体の企画・立案を担う

- AI戦略チーム(三木氏が所属):AI技術の選定や検証、APIの実装などを担当

- アプリ開発チーム(with Mynavi TechTus Vietnam):UI/UXやサーバー周りを担当

「ミーティングでは、『この表現は生徒に伝わるのか?』『面接特有の言葉遣いをAIがどう認識してフィードバックするか?』など、細部に至るまで議論が重ねられていた。音声認識の精度だけでなく、文脈の理解や教育的な観点にもこだわる姿勢が、AI-mの信頼性につながっている」(三木氏)

アクセス集中にどう耐える?AWSによるスケーラブルなインフラ

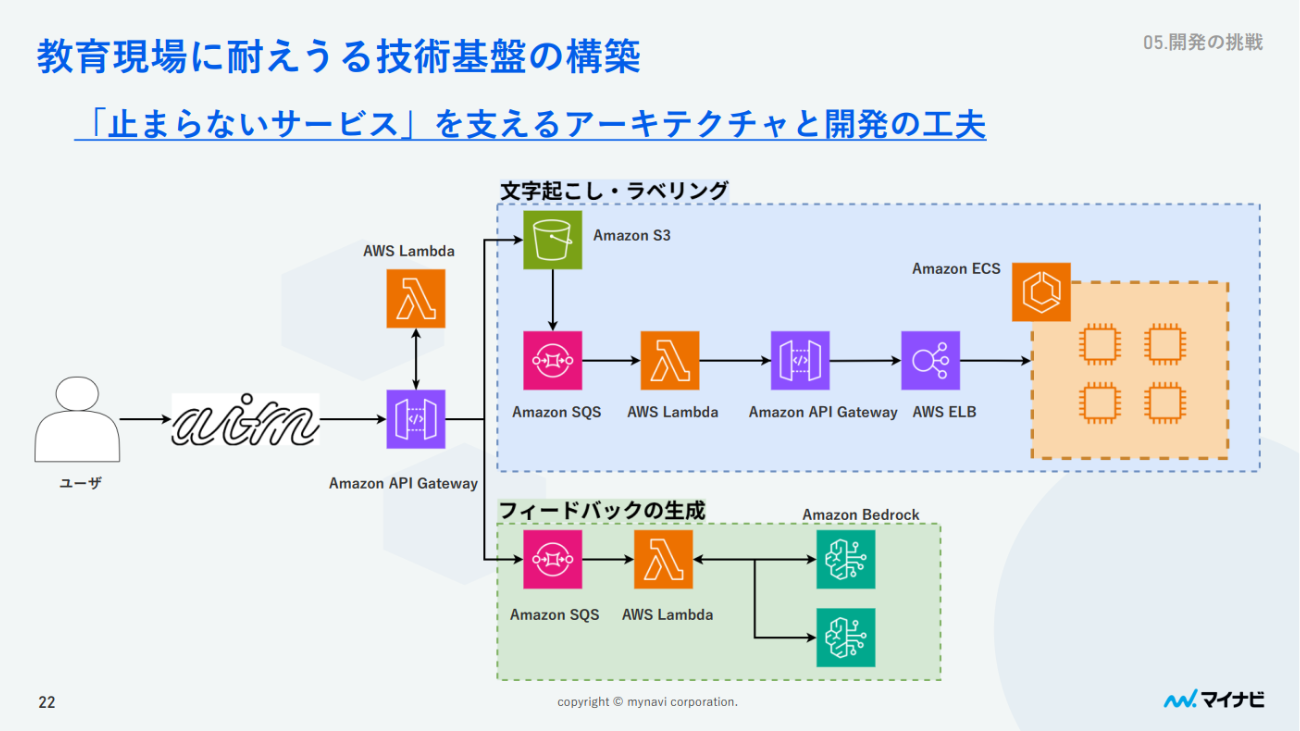

AI-mの開発においては、さまざまな工夫と苦労があったという。そのひとつが、下校後など特定の時間帯にアクセスが集中しても止まらないサービスであるための安定性とスケーラビリティの実現だ。そのためにAWSをベースとしたインフラを構築。クライアントからのリクエストをAmazon API Gatewayで受け取り、Amazon SQSにキューイングする設計にすることで、高負荷にも耐えられる構成にしているという。

また、面接練習後のフィードバック生成には、複数のAIモデルをAPI経由で利用できるAmazon Bedrockを採用。目的や状況に応じてモデルを柔軟に切り替えられるようにしておくことで、将来的な拡張性を確保している。