トップダウン型に代わる、EM間の対話による段階的なアライメントの強化

組織変革において、サイボウズはトップダウン型を意図的に避けた。上岡氏は「製品戦略として『あなたの部にこの業務をアサインします』という形ではやりませんでした」と明言する。

その理由として、既存業務を変更する難しさと、何よりも「サイボウズのカルチャーに合わない」点を挙げた。

「トップダウンで業務指示するのは文化的にマッチしないし、現場のハレーションもあると考えました」

代わりに採用したのは、EM間の対話による段階的なアライメント強化だ。「それぞれの現場に近いEMと、その上位のEMと、最上位の製品戦略・事業戦略をマッチングさせて、EM同士が話し合う形にしました」と上岡氏は説明する。

各チームのEMが「次の四半期でこういったところに注力しようと思います」と提案し、上位戦略に沿っているかフィードバックを受ける。同時に横の連携も活発になり、「それちょうどうちのチームでもやろうとしてたから手伝いましょうか」といった協力が自然に生まれるようになった。

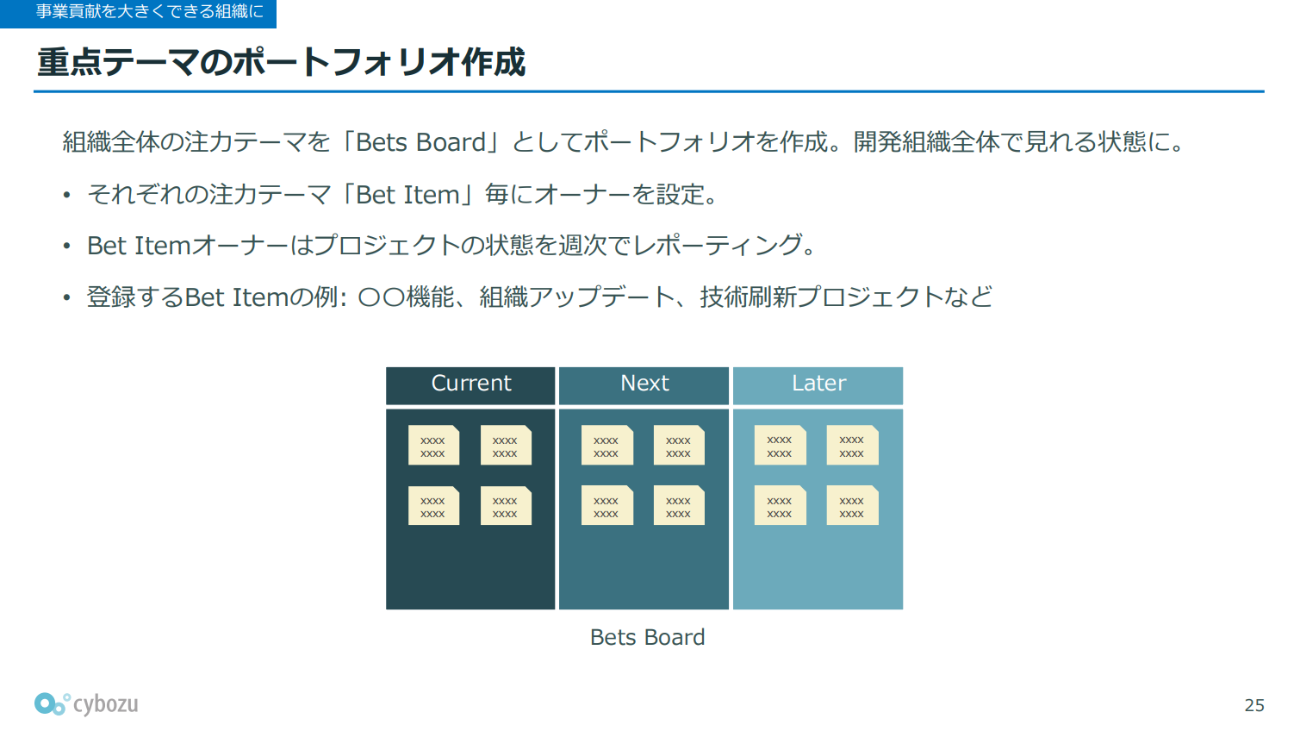

この取り組みを支える仕組みとして、「Bets Board(重点投資ボード)」を導入した。Spotifyの手法を参考にしたこの仕組みは、開発組織全体で注力するテーマを「Bet Item(投資案件)」という形で一覧化し、ポートフォリオとして可視化する。各テーマには担当オーナーを設定し、週次でプロジェクトの進捗状況をレポーティングする体制を整えた。

登録される「Bet Item」には、例えば新機能開発や組織アップデート、技術刷新プロジェクトなど、開発組織として目指すべき重要な取り組みが含まれる。これにより、全社で「今、何に注力しているのか」という方向が明確になり、リソースの分散防止を狙った。

さらにサイボウズ特有の取り組みとして、年次開催の「Cybozu Days」での発表に向けた開発マイルストーンを設定した。Cybozu Daysは同社が主催する中で最大規模のイベントで、新機能や製品アップデートを顧客に向けて発表する場となっている。「機能リリースによって事業インパクトも高められるし、そこに向かって開発をしていくという取り組みを行いました」と上岡氏は述べる。

組織変革によりkintoneのアップデート件数は2倍に、一方で新たな課題と可能性も

2024年初頭から開始した組織変革は、2025年8月に公式な組織変更として結実した。マトリクス型組織を廃止し、価値創造ラインを主軸とする組織図に移行。EMを社内公式の役割として権限を明確に定義した。

上岡氏は「kintoneでAIをはじめとする魅力的な機能のリリースが増えました。事業戦略実現に向けた投資や効果的な取捨選択ができるようになったと思います」と変革の成果を定性的に評価する。

特に重要な変化として、エンジニアのオーナーシップ回復を挙げる。「EMを置いたことで、成果物に対してチームやメンバーがオーナーシップを持ち、メンバー自身が事業貢献を意識できるようになったのが大きいです」

具体的な指標として、kintoneのアップデート件数を比較した。4年前の2021年9月に主にアップデートされた機能が6件だったのに対し、2025年9月は12件と倍増した。AI機能の充実などの新しい取り組みも増えたという。

一方で課題も残る。特に顧客に直接機能を提供する領域から離れたプラットフォームエンジニアリングや技術支援系のチームでは、「まだアライメントが難しい状況があります」と上岡氏は率直に認める。これらのチームは「事業への影響が見えにくいところで活動している」上、技術的なアプローチの選択肢も多岐にわたるため、方向性の統一が困難な局面もある。

また、マネージャー不足も深刻だ。「マネージャーの役割を業務マネジメントにまで広げて、組織構造も大きく見直したが、従来のマネージャーの人数で見るのが難しくなっています」と上岡氏は述べる。実際、上岡氏自身も2つの部の部長を兼務している状況で、社内人材の育成や採用活動にも力を入れているという。

ただし、この課題は新たな可能性も生んでいる。「従来は『マネージャーになると現場に戻れない』と思われがちでしたが、プロジェクトマネジメントやプロダクトマネジメント、プラットフォームマネジメントなど、マネジメントする範囲の選択肢が増え、キャリアパスが広がっています」と上岡氏は前向きに捉えた。

アライメント強化によって事業と組織の方向性をそろえ、EMを置いてエンジニアリングチームがオーナーシップを発揮できる環境となったサイボウズでは、チームやメンバーがより事業を意識できるようになった。エンジニアの事業貢献とキャリア多様化を両立させた好例と言える。