クリエイティビティとテクノロジーの融合したサービスを生み出す

大﨑:博報堂テクノロジーズは2022年4月に博報堂DYグループのテクノロジー戦略会社として設立しました。今回お話する「CREATIVITY ENGINE BLOOM」の開発を担当しています。

私は新卒でSIerに入り、2018年に博報堂に転職して生活者のデータ分析やメディアプランニングなどのシステム開発やデータ分析基盤構築などに従事いたしました。現在は本日お話させていただきます「CREATIVITY ENGINE BLOOM」の開発・運用についてマネージメントをさせていただいております。

まず、我々がマーケティング系の開発をどのように取り組んでいるか、ご紹介したいと思います。先ほどご紹介したように、弊社は博報堂DYグループを横断したテクノロジー戦略会社という位置付けになっています。

設立にあたっては、グループ内のITエンジニアやDX人材を集約し、百数十人の中途採用も行い、現在は400名強の体制になりました。弊社ではクリエイティビティとテクノロジーの融合をリードしていくことがミッションです。

統合マーケティングプラットフォームとは?

今回は広告関連のシステム開発などを担当している私(大﨑)と、マーケティング領域を担当する北川の対談を通して、統合マーケティングプラットフォーム「CREATIVITY ENGINE BLOOM」の取り組みを紹介したいと思います。

北川:博報堂DYホールディングスの統合マーケティングプラットフォーム推進室で、ストラテジー領域のプロダクト開発を務める北川です。私は博報堂で20年近くマーケターとして働いてきました。

クライアント向けにデータやテクノロジーを活用したソリューション開発や、グループ横断での研究開発やアプリ開発にも携わってきました。

「CREATIVITY ENGINE BLOOM」の企画・開発に取り組む背景としては、米国をはじめとする諸外国において、データの一元管理やそれを活用して一気通貫したプランニングの遂行、効果の可視化など、AIを含めたテクノロジーを活用した次世代マーケティングが台頭してきたことがあります。これを受けて、弊社も対応力の強化に着手することとなりました。

そのためには当然ながら、生活者データプラットフォームのデータ基盤強化を進めていく必要があります。これにより、総合マーケティングを実践し、市場ニーズに応える機能を備えたプロダクトを提供していきたいと考えています。

マーケティング業務を刷新するプロダクト開発とは?

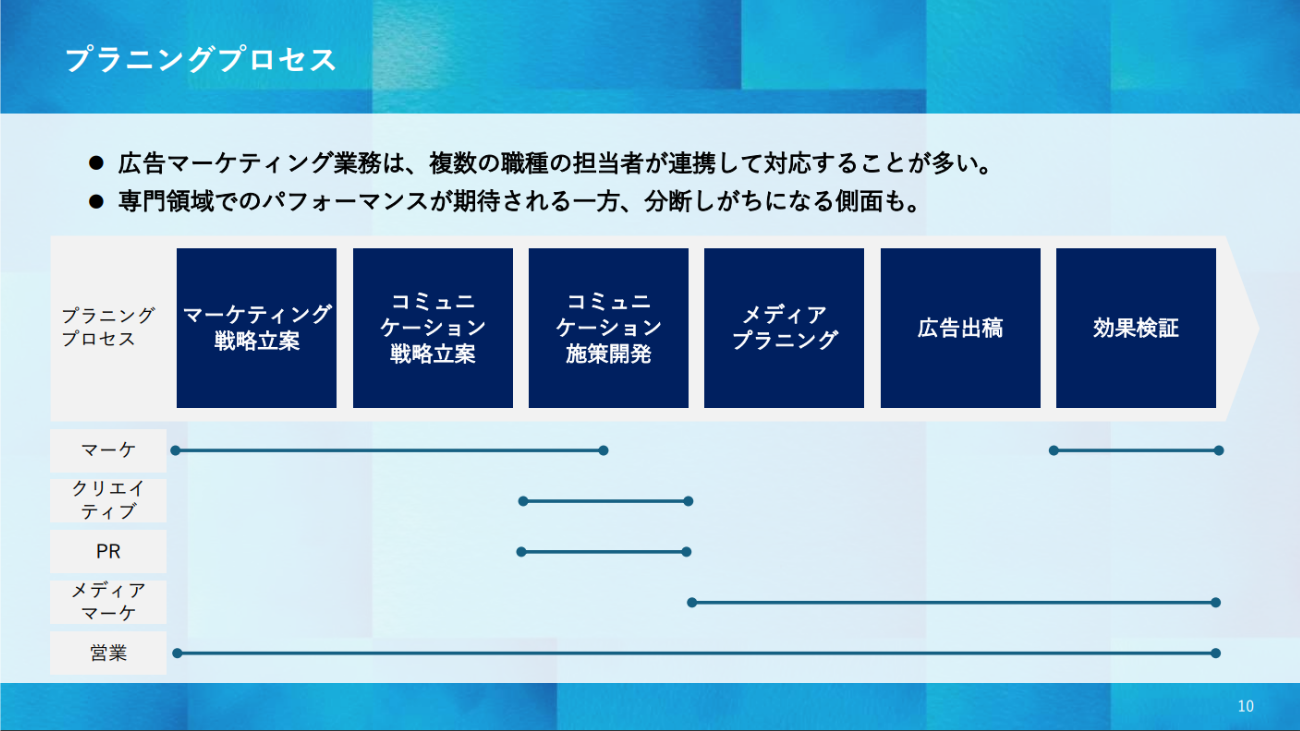

北川:続いては、弊社の広告マーケティング業務とは何なのかについて少しお話したいと思います。主には、クライアント様から依頼を受け、マーケティング戦略を立案してコミュニケーション戦略に落とし込み、メディアプランニングにつなげていく流れが一般的です。

複数の職種をまたぐリレー形式の業務になりやすく、近年は一層専門性が高まってきたので、縦割りが進み、分断しがちになるところも出てきています。

期待されているのは、一気通貫したプランニングの実現です。ただ私も広告業界が長いため感じるのですが、個々のプランナーの独自のマインドが強く反映されるため、体系化や標準化が難しい現状があります。

クライアントに提案する際は、課題に合わせた個別最適化が求められます。他のプラナーとの差別化された違う企画提案が必要とされ、社内の競争も活発です。そうなると、オリジナリティをどんどん高めないといけません。

クライアント情報の高い機密性により、知見の共有には制限がありますが、個人やチーム内に蓄積される暗黙知を形式知として整理していく必要があります。さらに、この形式知を標準化し、「継承知」としてシステム化することで、組織全体で活用できる仕組みを構築していきたいと考えています。

そのときの企画提案における着想力、想像力は再現性が難しいと考えていますが、なるべく仕組み化してプランニング業務の効率化・高度化をやってきたと思っています。

効率化観点では、業務プロセスを型化して生産性を高めることも重要となります。高度化の観点では、ハイクオリティな分析などをよりハイレベルにしていく発想もあれば、一定レベルの分析アプローチなどを平準化する場合もあります。

そういう観点で何を優先的に開発するのかを相談しながらやっています。

クリエイティビティとテクノロジーの融合とは?

北川:クリエイティビティとテクノロジーの融合は、プラナーやクリエイターの業務、そしてマーケティングプランにおいて、予想以上の成果を上げています。ただし、個人のセンスをどこまでシステム化して再現できるかが課題となっています。

アイデアの言語化や、効果的な伝達方法において、一定のルールやパターンといった“型”が生まれます。言語化するときも、話法や構文など型化し得る技法を取り入れているところがあります。

現在コンセプトメイキングとして、商品やブランドのコアになるような発想をサポートしてくれるプロダクトを開発しています。具体的には、生活者インサイトの導出や競合との差別化をAIとの対話を通して実現するプロダクトを作っています。

AIの役割とは?ヒトとAIの共創について

北川:まさに人とAIの共創というか、AIは人に取って代わるものじゃなくて、伴走者的な役割だと考えています。

大﨑:我々は今いろいろ試行錯誤している中で、こういうところに使えそうだなというアイデアをプロダクトに組み込む作業を行っています。AIとの共創における取り組みの一つが、今回のコンセプトメイキングです。

何かサービスを作るときに、ChatGPTなどのAIサービスから提案されるアイデアや商品のコンセプトをそのまま採用することは、ほとんどありません。やはり人が考え抜いたコンセプトで進めていくわけで、そこに人の価値があると思っていますし、プレゼンスがあると考えています。

毎回社内の各領域における第一人者やスペシャリストと壁打ちをしながら、一つの仕事を完成させることができたらクオリティが上がりますが、それをやり続けることもできません。

そこで、その人たちがやっているパターンや発想方法を型化して、エージェントとして学習させた機能を活用することを考えています。社内のスペシャリストをAIエージェント化することで、業務の効率化、高度化を図っていくというわけです。

企画チームと開発チームが連携する醍醐味とは

大﨑:現在弊社では、企画チームと開発チームが連携してプロダクト開発を進めており、独自のアプローチを採用しています。社内にはいろいろな人がいて、いろいろな主流・流派があるので、それらの知見を体系化し、組織の英知を結集する取り組みを行っています。

エンジニアだけではなく、マーケターや高度なデータサイエンティスト、アナリストなど、さまざまな職種職業の人を、このチームに混ぜて開発する。大部屋開発と、我々は呼んでいますが、このようなかたちで開発を進めています。

プロダクトオーナーの役割とは?

大﨑:続いて、大部屋開発においてプロダクトオーナーは何する人なのかということについてです。プロダクトオーナーとは、求められるプロダクトの開発を進めるための意思決定権を持つ責任者です。我々の開発にもプロダクトオーナーをきちんと立てて進めております。

北川さんのチームにもプロダクトオーナーは何人かいらっしゃいますけれども、そのプロダクトオーナーに求めるものとか、課題だなとか思っていることありますか?

北川:私たちは理想的な機能を求められ、「これもあったらいいな」「あれもあったらいいよね」という要望に応えたくなりがちです。けれども、その中でプライオリティ付けをしっかりやりながら、エンドユーザーに対して効果を発揮し得るものを作ることが大事だと考えております。

ユーザーレベルに合わせたプロダクト開発とは?

大﨑:現在は、多くの企業がDX化を進めていらっしゃると思います。しかし、これは簡単な取り組みではありません。そのため、ユーザーのレベルに合わせた段階的なプロダクト開発が次世代化への効果的なアプローチだと思います。

例えばベーシックやスタンダードでやってみて、それらを十分に使いこなせるようになった段階で、次のプランニングに進んでいくという感じですね。

北川:マーケティングと一言でいっても、ダイレクト/メディア/ブランドマーケティングなど多岐に渡り、求められる機能も違えば、レベル感も違うため用途に応じた開発も必要となってくると思います。

セッションの最後では、「データ基盤構築の工夫とは?」「デザインシステムとは」についても簡単に解説も行われ、終了した。

※本記事は2025年2月時点の情報です。