独立したブランドをつなぐ「明治エコシステム」構想とは

明治のマーケティングDX推進のために2024年3月に設立された株式会社Wellnize。現在、以下の6つのサービスを展開している。

- 赤ちゃんノート…「明治ほほえみ」(粉ミルク)で培ったノウハウが詰め込まれた育児記録アプリ。

- meiji免疫チェック…唾液を採取するだけで簡単に免疫力(唾液中のIgA値を基にした免疫状態)をチェックできるサービス。

- ザバス…スポーツをする人のための食事記録アプリ。

- 腸内タイプ別パーソナルケア「インナーガーデン」…腸内フローラ検査とその検査結果に基づいた腸内タイプ別のココア飲料をセットにしたパーソナルドリンク提供サービス。

- 明治ポイント&クーポン…明治商品をお得に購入できるほか、貯まったポイントを店頭で商品と交換可能なクーポンと引き換えなどができる明治独自のポイントサービス。

- ミラマル…明治の一般流通する前のMVP(最小限の製品検証)段階の商品やサービスなどが購入・お試しできるプラットフォーム。アンケートやインタビューを通じて消費者の意見を反映させ、明治ポイントを貯めることができる。

このプロジェクトが始まったのは、木下氏が創業した株式会社Co-Liftに、「データを活用してマーケティングをDXしたい」と明治から相談があったのがきっかけだった。木下氏は、明治の抱えていた事業課題を次のように解説する。

明治は食品メーカー。日本の人口減少に伴い胃袋の数が減れば、市場がシュリンクしていくのは必然的だ。しかし、当然ながら、ビジネスとしては、売上を上げていきたい。これ以上、顧客数を増やすのは難しいとなると、LTVを上げるしかない。

明治の強みは、複数カテゴリで国民的ブランドを持っていることと、全国どこのコンビニエンスストア・スーパーマーケット・ドラッグストアに行っても、複数の棚で明治の商品に触れられること(=配荷力)だ。一人当たりの牛乳の購入量を5倍にするのは難しくても、牛乳・ヨーグルト・乳酸菌飲料・プロテイン・チョコレートなど、それぞれのカテゴリで明治のブランドを選んでもらうことなら、できるかもしれない。

しかし、多くの大企業が直面するように、明治の組織はブランド「縦割り」となっている。マスコミュニケーションを中心に顧客と接点を持ってきたため、顧客データやマーケティング施策、ユーザー体験など、各ブランドが構築したアセットを“横につなげる仕組みがない”。これこそが最大の課題であると木下氏は考えた。

そこで構想したのが、以下の「明治エコシステム」である。

まず中心に「明治会員ID」という、すべてのサービスで利用可能な顧客IDの統合基盤を置き、マーケティング活用するためのデータを集約する。その外側に、明治ポイントやクーポン交換、CRMや販売機能など、1to1マーケティングを実現するためのデジタルマーケティング基盤を配置する。さらにその外側には、先に紹介したデジタルサービス群を展開し、最も外側に商品を配置するという構想を描いた。

構想から約3年。2025年1月に本格展開が始まり、13万人(2025年9月1日時点)を突破し明治会員ID数は順調に増加傾向にある。この過程で実施した「純金のアポロが当たる」という大型キャンペーンで獲得した新規会員に向けて、「インナーガーデン」のサービス案内をしたところ、通常のWeb広告に比べてCPA(顧客獲得コスト)が約70%削減された。この結果から、さっそく“横につないだ”効果が表れたことが分かった。

大企業のビジネスを成功に導くシステム構造とは?

次に、サービスの構成を見てみよう。明治エコシステムは、複数のサービスをマルチプロダクトで展開していくため、巨大なモノリスをワンチームで開発・運用するのは現実的ではない。システムが複雑になるので認知負荷が高まり、コミュニケーションも肥大化してしまうからだ。

そのため、以下のような形で、明治会員IDやデータウェアハウス、CRMなどの基盤システムは、それぞれ独立したサービスとして運用されている。システムごとにチームが異なるのはもちろん、データベースやプログラミング言語も異なるし、内製と外注も混在している。それぞれのサービスはAPIで連携し、必要に応じて情報をやり取りする仕組みになっている。

ここに辿り着くまでに、木下氏は「システムの設計とは、分断の設計である」ということに気がついた。なぜなら、人の集団は無意識に線引きをして分断するものだからだ。そして分断が生まれると、コンフリクトが生じ、コミュニケーションコストが上がる。それならば、「意図的に分断する、つまり分断をデザインする発想を持つべきだ」というのが木下氏の主張である。

そこで、「望ましいシステム構造に合わせて組織を設計する」という逆コンウェイ戦略のように、「望ましいシステム構造に合わせて境界線を引き、分断をデザインしてみよう」と考えた。

ここで問題になるのが、「望ましいシステム構造とは何なのか?」ということだ。開発効率が良い?エンジニアが働きやすい?メンテナンスがしやすい?拡張しやすい?しかし、それらはいずれも本質的ではない。ビジネスをするために集まっている以上、「ビジネスの成功にもっとも貢献できること」が望ましいシステム構造だと言えるだろう。

そこで明治エコシステムでは、ビジネスチームのインセンティブ構造に沿って、“意味の境界”でシステムを切り分けることにした。まずは「各事業のKGI/KPIを最大化したい」という要望と、「クロスユースを促して明治LTVを最大化したい」という要望で分けた。さらに、前者はそれぞれのサービスで切り分け、後者は「情報を集約したい」「横につなげたい」という要望に応じて、以下のようなシステム構成に切り分けた。

分断を橋渡しするマネジメントの役割

こうして意図的な分断を生み出したときに、何が起きるのか。それは、部分最適と全体最適のコンフリクトである。もちろん、意図的に分断したからといって、コンフリクトを避けられるわけではない。

たとえば、事業のKGI/KPIを最大化したいチームが、「会員登録を必須にすると、せっかくアプリをダウンロードしてもらっても逃げられてしまう。だから会員登録は任意にしたい」と言ったとする。しかし、明治LTVを最大化したいという観点から見れば、「会員登録してもらわなければ横につなげることができず、アプリをダウンロードしてもらっても意味がない。会員登録は必須!」となる。

では、どうするのか。「話し合いで解決してください」と言えば、社内政治が生まれ、さらなる対立に発展して、コミュニケーションコストが増大することは避けられないだろう。

社内政治とは、自分の影響力を用いて、意思決定に作用しようとする営みである。影響力にはさまざまなものがあるが、たとえば売り上げや利益に貢献して予算をたくさん持っているとか、社長と仲が良いとか、社歴が長くて情報をたくさん持っているといったように、必ずしも組織図に載っているとは限らない。組織図に載っていないということは、そう簡単にはコントロールできないと考えたほうが良い。

そこで重要になるのがマネジメントチームの役割である。「分断されたチーム内では、自律的にボトムアップでサービスをグロースさせる一方で、全体最適を図るべきことはトップダウンで方針を明確にするべきだ」と木下氏は主張する。

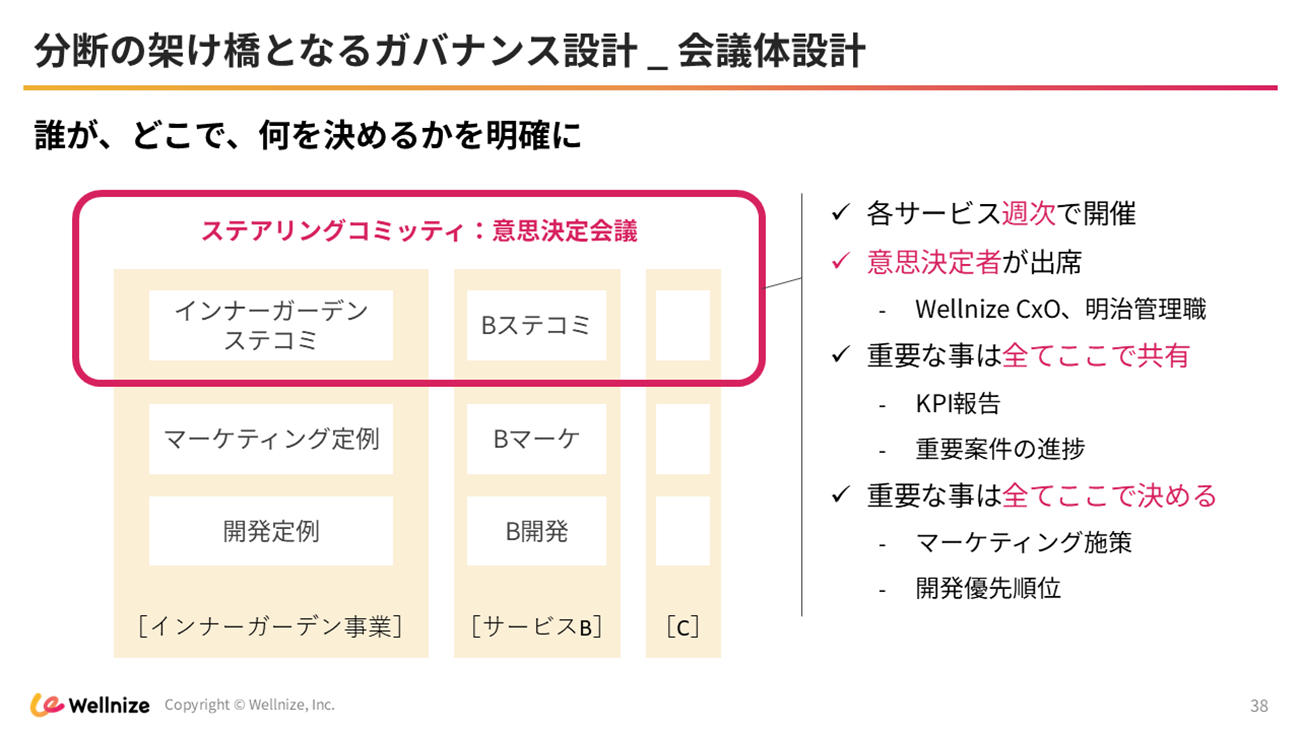

そして木下氏は「部分最適はボトムアップ、全体最適はトップダウン」という方針を掲げ、このバランスをとるガバナンス設計を、会議体を通じてプロセスに落とし込んだ。

各サービスにおいて、すべての意思決定者が参加する「ステアリングコミッティ(意思決定会議)」を週次で開催。重要なことはすべてここで共有され、ここで共有されない限り公式な情報として扱わないと決めた。また、何か問題が発生したら、すべてここで話し合って意思決定を行うのだ。

「システムの周りには必ず人がいる。だからこそ、システム設計はITシステムだけでなく、人間の社会システムの設計もしなければならない。なぜなら人間は、放っておくと必ず分断して、政治が始まるからだ。対立によるコミュニケーションコストの増大を防ぎ、1つのゴールに向かって協調するには、マネジメントが橋渡し役となることが大切だ」と語り、木下氏はセッションを締め括った。

.png)