AIエージェント同士が連携する「A2Aプロトコル」とは

今度はSaaS提供側に視点を移してみよう。複数のテナント、つまり契約している顧客企業が同時に同じソフトウェアを使用しているという状態になる。SaaS提供側はそれぞれの顧客の利用実態をデータから把握できて、フィードバックを得ることもできて、ドメインの理解を深めることができる。さらにデータの蓄積を活用すれば、生成AIやAIエージェントのようなものを付加価値が高い状態でサービスに組み込むことも可能となるだろう。

冒頭のAIエージェントがSaaSに与えた変化に戻ると、AIエージェントがあれば「SaaSを利用せずとも……」ではなく、むしろドメインエキスパートのノウハウ込みで運用してくれるSaaSのほうが価値があり、導入ハードルを下げると考えることができる。ゆえに「SaaS is NOT Dead」なのだ。

なお、AIエージェントは人件費との比較でアピールしやすい側面がある。これまではソフトウェアを購入するための予算枠のようなものがあった。しかしAIエージェントは人間の業務を代替または支援するので人件費の予算枠で考えることができる。小笹氏は「人間のコストに比べるとAIエージェントは提供価値に基づいた価格設定がしやすいと言えます。こうした観点で各ソフトウェア事業者はシートベースの限界を突破しようとしています」と言う。

あらためて新しいSaaSのあり方を考えていこう。小笹氏は、これからSaaS企業はAIエージェントサービスを提供し、さらに互いにAgent2Agentプロトコル(A2A)で連携していくことになるだろうと見ている。

このA2AはAIエージェント間の情報連携に用いられる規格だ。これを使えば、例えば営業支援のAIエージェントがSalesforceなどの営業履歴から「この顧客には今週フォローが必要だ」となると、今度は日程調整用のAIエージェントと連携して面談をセットするといったことが可能となるかもしれない。A2Aは役割に応じて構造が規格化され、AIエージェント同士で連携できるようになっている。

小笹氏は「依頼することを考えると、人間同士のコミュニケーションが必要なところもありますが、特筆すべきはトレーサビリティです。どのエージェントがいつ何をしたかという履歴も規格化されているので、後から確認できるのもポイントです」と話す。

もともとA2AはGoogleが提唱した規格ではあるものの、すでにLinux Foundationに移管され、運営が決まっており、Googleはもちろん、AWS、Microsoft、Cisco、Salesforce、SAP、ServiceNowとともにAgent2Agentプロジェクトの設立を発表している。今後発展が期待できそうだ。

2025年7月に開催されたAWS Summit New York 2025では、AWS MarketplaceでAIエージェントを作るためのツールやAIエージェントが使うサービスを販売していくとの発表があり、小笹氏は「非常にスピーディーにAIエージェントエコノミーの構築が進みつつあります。SaaS事業者もSaaS利用者もこのエコシステムにいかに早く参入できるかが重要になっています」と指摘する。

SaaS開発者を「本当に価値ある開発」に集中させる方法

今後AIエージェントエコノミーが発展していきそうだが、日本のSaaSを見ると懸念すべき点も見受けられる。アンチパターンの独自調査によると、日本のSaaS(1080サービス)のうちAPIを公開しているのは14.7%。海外SaaSでは86.3%なので圧倒的に少ないことが明らかだ。今後より成長していくSaaSとなるには「AI Ready」であることが重要であり、その前にドキュメントが豊富であることやAPIが公開されていることが必要となるので、もしまだAPIを公開していないなら早急に改善すべき課題となりそうだ。

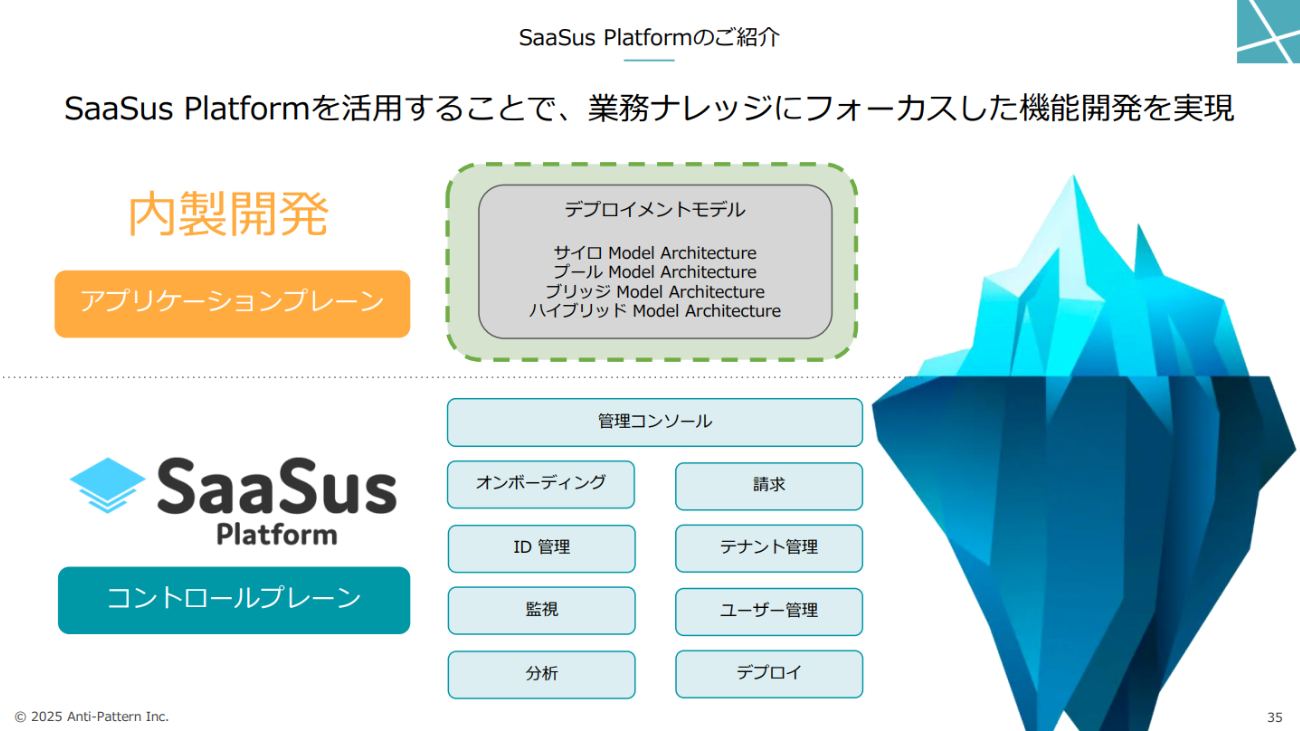

この課題に対するアンチパターンのアプローチとなるのが「SaaSus Platform」だ。テナント管理、ユーザー管理、ユーザー認証、料金プランをテナントと紐付けて請求するといった、B2B SaaSで共通かつ必要な機能群がコンポーネントとしてまとまっている。言い換えるとSaaSコントロールプレーンをSaaS化して管理画面とSDKとAPIを提供している。SaaS事業者はこれを活用すれば顧客に価値を提供したい部分の開発に注力できるようになる。

なかでも「Smart API Gateway」は、生成AIを用いてAPIキーの発行や管理、認証・認可などの機能を有しており、B2B SaaSのAPI公開に有用だ。最短1時間程度でAPI公開が可能となる。さらにそれをラップする形で、MCPサーバーを生成する機能もある。SaaSの開発からAPI公開まで一気通貫で支援できるサービスとなっている。

最後に小笹氏は「AIエージェントが発展していくなか、API公開とMCP対応、さらにその先にはA2Aプロトコル対応という潮流をしっかりと追いかけて、より発展的なアプローチを継続していきたいと考えています」と抱負を述べた。