まとまらないプロダクトの方向性、設計“前”の課題を解決するには

メンバー内でディスカッションを重ねたが、1日目は方向性が定まらなかったという。ここで活きたのが、GIFTechが参加者に求める「『なぜ作るのか』を考える作り手」としての姿勢だった。単なる実装者で終わるな──その思想が、チームを思わぬ行動へと突き動かす。この状況を打破するために、工藤氏、ひととり氏たちが行ったのが、マーダーミステリーをプレイすることだった。

というのも、チームのメンバーの中でマーダーミステリーをプレイした人は、デザイナーただ1人で、エンジニアは誰一人プレイしたことがなかったからだ。「なんとなく人が集まってプレイする、人狼ゲームみたいなものかなという認識だった」とひととり氏。また工藤氏も「分かったのは、型のようなものがあるんだろうなということぐらい」と続ける。

実際プレイしてみるとマーダーミステリーならではの魅力がわかった。さらに「こんな面白い作品を作る人たちは何を考えているのだろうと、クリエイターの立場に立って物事を考えることができるようになったことが大きかったですね」とひととり氏は振り返る。また工藤氏も実際にプレイしたことで、「これから作ろうとしているものと最終成果物との乖離を防げたと思う」と言い切る。

それだけではない。マーダーミステリーをプレイしたことは、チームビルディングにも好影響を与えたという。メンバーのことを知るために、工藤氏が提案したのが、スキルの棚卸をして紹介すること。「自分ができることや趣味を紹介するなど、自己開示する機会を設けました」(ひととり氏)

自己開示とひととり氏が言うように、どこに住んでいるのかなど、エンジニアリングに関係の無いところまで最初に話したという。さらにメンバー内での認識合わせや共通言語もプレイしたことでできたという。

2日目からはマーダーミステリーが製品として販売されるまでの流れの中で、面倒な作業が起こる場面を洗い出し、質問リストを作成、「どの課題を生成AIで解決するか、飯田氏、かるら氏と合意形成を行っていった」(ひととり氏)

当初は矛盾を検知する仕組みにフォーカスして開発しようとしていたのだが、実際プレイしたことで、ハンドアウト(各プレイヤーが演じるキャラクターがどんな人物で、どんな行動を取ったのかなどの情報が書かれた資料)の作成が面倒だということにも気づいたという。「設計の前段階で、クライアントの新たな課題を掘り出すことができ、ハンドアウトの生成という新たな課題を解決するものもつくろうと。それ以降は、メンバーの共通認識がずれることなく開発を進めることができました」(工藤氏)

マーダーミステリーの設定の矛盾を見つけ出す作業と、ハンドアウト作成の部分をAIに代替してもらうという方向性が定まった。ペーパープロトタイピングを作成し、飯田氏、かるら氏に提示し、了承を得たという。

文章にすると簡単に見えるが、実際には暗黙知を埋めるための膨大なコミュニケーションと、それを整理する時間が必要だった。動画でもそのリアルなやり取りの一部が映っている。

LLMが開発を誤らせることも。軌道修正に必要なのは?

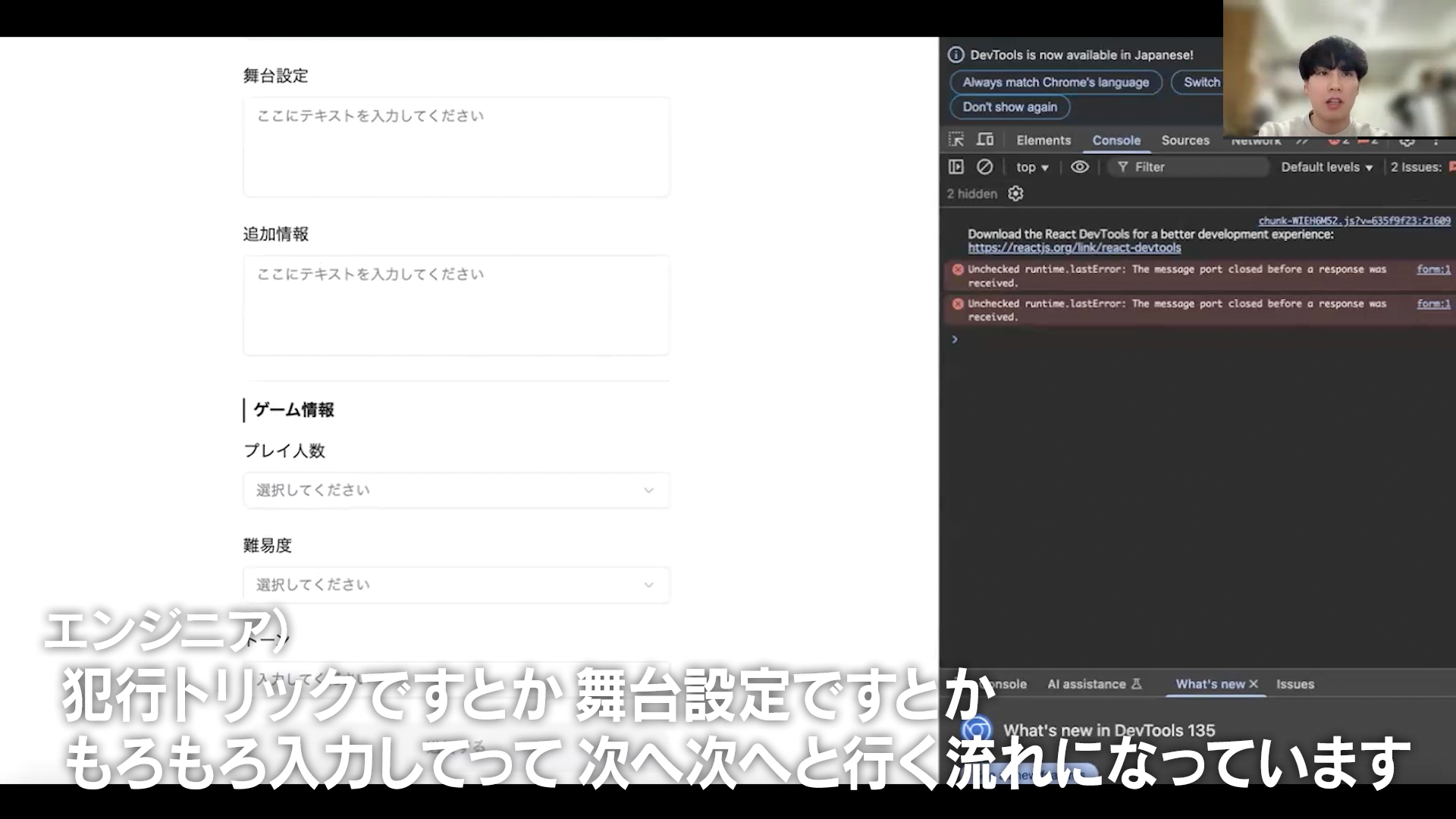

開発フェーズではアイデアソンで得たコンセプトを基に、プロダクトの開発、プロトタイプの作成を行う。

まず最初に検討したのはAnthropic社が開発した「Claude 3.5 Haiku」。知能は多少劣るものの、処理速度に目を付けた。しかし、「構造化されたデータで出力してほしいのに、はき違えてエラーを出したり、長文生成の質に問題があった」と工藤氏。具体的にはJSON形式での出力を指示しても出力されなかったり、生成された文章に一貫性がなかったりしたという。また整合性のチェックにおいても、犯人役の人が19時には楽しくパーティーに参加していたのに、19時半にいきなり死体の片付けをしているといった不自然な設定も、Haikuでは見抜くことができなかった。

「これだと自分のやりたいことが達成できないことがわかった」(ひととり氏)

そこで「Claude 3.5 Sonnet(以下、Sonnet)」を採用。開発に入ってからは、方向性が大きく変わるようなことはなく比較的スムーズに進んでいったという。だが、小さなズレはいくつかあった。そのうちの一つが、矛盾検知をする機能を開発する中での出来事。「LLMと話しているうちに、場所をもっと精緻に計るべきだと考えるようになり、地図を表示させる機能もないのにマーダーミステリーの地図を作ってしまったのです」(工藤氏)

生成AIを活用したからこそ、起こった事象だったと工藤氏は振り返る。設計書に書かれていないことを勝手に膨らませてしまったのだ。「以降の生成AIを使った開発では、設計書のコンテキストを細分化して、確認するというアプローチを取りました」(工藤氏)

プルリクエストを出された側のひととり氏は、「確かに期待されたものとは違うものが出てきたのでとまどいました。提案は尊重したいので、求めているモノはこれではないことをいかに柔らかく伝えるか頭を悩ませました」と語る。

このことにより、「生成AIを活用する開発現場では、これまでよりもさらに、ソフトスキルの重要度は上がると思う」という言葉の裏付けと言えるのではないか。ソフトスキルはチームの関係性をつくる上においても、非常に重要になる。心理的安全性の担保につながるからだ。実際に、開発フェーズではチームの連係ミスによるトラブルもあったものの、なんとか立て直して完成までこぎつけていることが動画からも分かる。